[명추회요, 그 숲을 걷다]

근본종지에는 다름이 없다

페이지 정보

박인석 / 2016 년 10 월 [통권 제42호] / / 작성일20-05-22 08:32 / 조회6,727회 / 댓글0건본문

우리는 지금 『종경록』 100권을 십분의 일 분량으로 간추린 『명추회요』를 같이 읽는 중이다. 오늘 읽어볼 부분이 『종경록』 42권-5판에 속한 곳이니, 분량으로 보면 『종경록』과 『명추회요』의 중반에 들어섰다고 하겠다. 『명추회요』를 읽다 보면 40권 이후부터는 이전보다 더욱 복잡하고 어려운 유식학(唯識學) 이론이 대량으로 나오고, 인명학(因明學)도 일부 등장하는 것을 볼 수 있다. 유식학은 ‘오직 식만 있을 뿐, 이름에 대응하는 외부 대상은 없다’는 유식무경(唯識無境)의 이론을 설한 대승불교의 가르침이고, 인명학은 불교의 인식논리학을 가리킨다.

그런데 우리에게 익숙한 선사(禪師)의 이미지를 돌아보면, 그들은 일체의 행위에 걸림 없고 호탕하게 대처하는 것으로 묘사되곤 한다. 마주한 학인이 조금이라도 머뭇거리거나 우물쭈물하면 선사들은 벼락같은 할(喝)과 거침없는 방(棒)으로 학인들이 그어놓은 경계를 즉각 무너트려 버린다. 당나라 선사들이 방과 할을 사용하여 언어·문자의 매개 없이 단박에 학인을 경책시켜 깨우치려한 반면, 연수 선사는 언어·문자를 곡진히 사용하여 그것을 통해 학인들로 하여금 종지에 곧장 들어가게 하려는 데서 양자의 방식의 차이를 보인다.

그러므로 우리가 익히 알고 있는 선사들과 연수 선사는 학인들을 제접하는 방식에 있어 상당히 다른 전략을 구사하는 것으로 볼 수 있다. 그러나 방과 할이 하나의 강력한 방편이라면, 언어·문자 역시 또 하나의 훌륭한 방편이라는 점에서는 양자가 또한 일치하기도 한다. 방편을 활용함에 있어 언어·문자로 된 경론(經論)을 어떤 선사들보다 더 중시하였다는 점은 연수 선사의 매우 특징적인 면모라 할 것이다.

다양함을 꿰뚫는 하나

『명추회요』에 종횡무진으로 등장하는 천태학(天台學)·화엄학(華嚴學)·유식학(唯識學) 등의 이론을 접하다보면, 이처럼 다양하게 등장하는 이론들을 과연 어떻게 이해해야 할 것인지에 대해 막막함을 느낄 수도 있다. 백과사전이라면, 이들 각각의 이론을 객관적으로 서술하는 방식을 택할 테지만, 『명추회요』에서는 이와는 조금 다른 방식으로 이들 이론을 이해하고 있다. 이에 대한 단서는 331쪽의 중간 부분에 나오는 “근본종지에는 다름이 없으나 사람에 따라 다른 이름이 있을 뿐이다.”라는 문장에서 찾을 수 있다.

아마도 연수 선사는, 부처님께서 깨달은 근본종지가 둘로 나눠지지 않는 원만한 것이라는 점을 누구보다도 더 잘 알고 있었을 것이다. 그러나 방편을 사용할 경우에는 다양한 사람들의 근기와 문제의식 등을 다 고려해야 하므로, 보다 입체적이고 종합적인 면모를 갖추는 것이 적절하다고 생각했던 것 같다. 물고기를 잡는 것은 그물의 한 코에 불과하지만 그물의 한 코만을 가지고는 하나의 그물이 될 수 없듯, 언어·문자의 방편을 펼치는 데에도 사람들의 근기를 고려한 다양한 내용들이 필요했을 것이다.

연수 선사가 펼친 교학의 그물은 비록 넓고 다양하지만, 그것의 근본 종지는 궁극적으로는 하나에 있다. 그것은 단적으로 말해 일심(一心) 혹은 유심(唯心)이다. 불교의 모든 가르침은 이러한 일심에 근거하고 있지만, 사람들의 이해 정도에 따라 다양한 방식으로 전개된다는 것이다. 그러므로 우리가 이 『명추회요』를 읽을 때, 다양한 내용들의 근본이 되는 그 ‘하나’를 염두에 둔다면, 복잡한 이론들의 갈피를 잡는 데 큰 도움을 얻을 수 있을 것이다.

근본종지에는 다름이 없다

이제 『명추회요』 331쪽에 나오는 질문과 대답을 보면서 연수 선사께서 말씀하신 하나의 근본과 다양한 방편의 관계를 살펴보자. 이 하나의 질문과 대답은 이후 복잡하게 나오는 이론의 홍수 속에서 우리의 중심을 잡아줄 나침반과 같은 역할을 해줄 것이다.

【물음】 위에서 종지를 표방한 것이 정맥(正脈)과 매우 잘 부합하였는데, 어째서 다시 언어의 표현을 인용하여 여러 도를 자세히 열어 보이는가?

【답함】 마명 조사는 유심(唯心)이라는 한 가지 법을 표방했지만 진여문(眞如門)과 생멸문(生滅門)의 두 문을 열었고, 달마 대사는 일심(一心)을 곧장 가리켰지만 인연 따라 걸림 없는 네 가지 행을 세웠다. 자세히 살펴보면 근본종지에는 다름이 없으나 사람에 따라 다른 이름이 있을 뿐이다.

『명추회요』의 근간인 『종경록』의 구성을 보면 불교의 종지를 표방하는 표종장(標宗章)이 책의 맨 앞에 나와 있다. 그러므로 선과 교의 종지는 앞부분에서 이미 제대로 다 보여줬는데, 어째서 언어·문자를 동원하여 다양한 교학의 길을 계속 보여주고 있는가라는 것이 위의 물음 속에 담긴 일종의 힐난이다.

이에 대해 연수 선사는 부처님의 교(敎)를 대표하는 마명(馬鳴) 조사와 선(禪)을 대표하는 달마(達摩) 대사를 내세워서, 이들 두 분이 근본 종지로 ‘마음’을 거론한 점은 똑같지만, 사람들을 위한 방편을 건립한 점에서는 차이가 난다고 말씀하였다. 즉 마명 조사는 하나의 마음에 대해 진여문과 생멸문의 두 문을 연 반면, 달마 대사는 하나의 마음에 근거하여 네 가지 걸림 없는 행을 세웠다는 것이다. 그러나 현상적으로 드러난 두 가지 문, 혹은 네 가지 행은 차이를 보이지만, 그것이 궁극적으로 지향하는 곳은 결국 하나다.

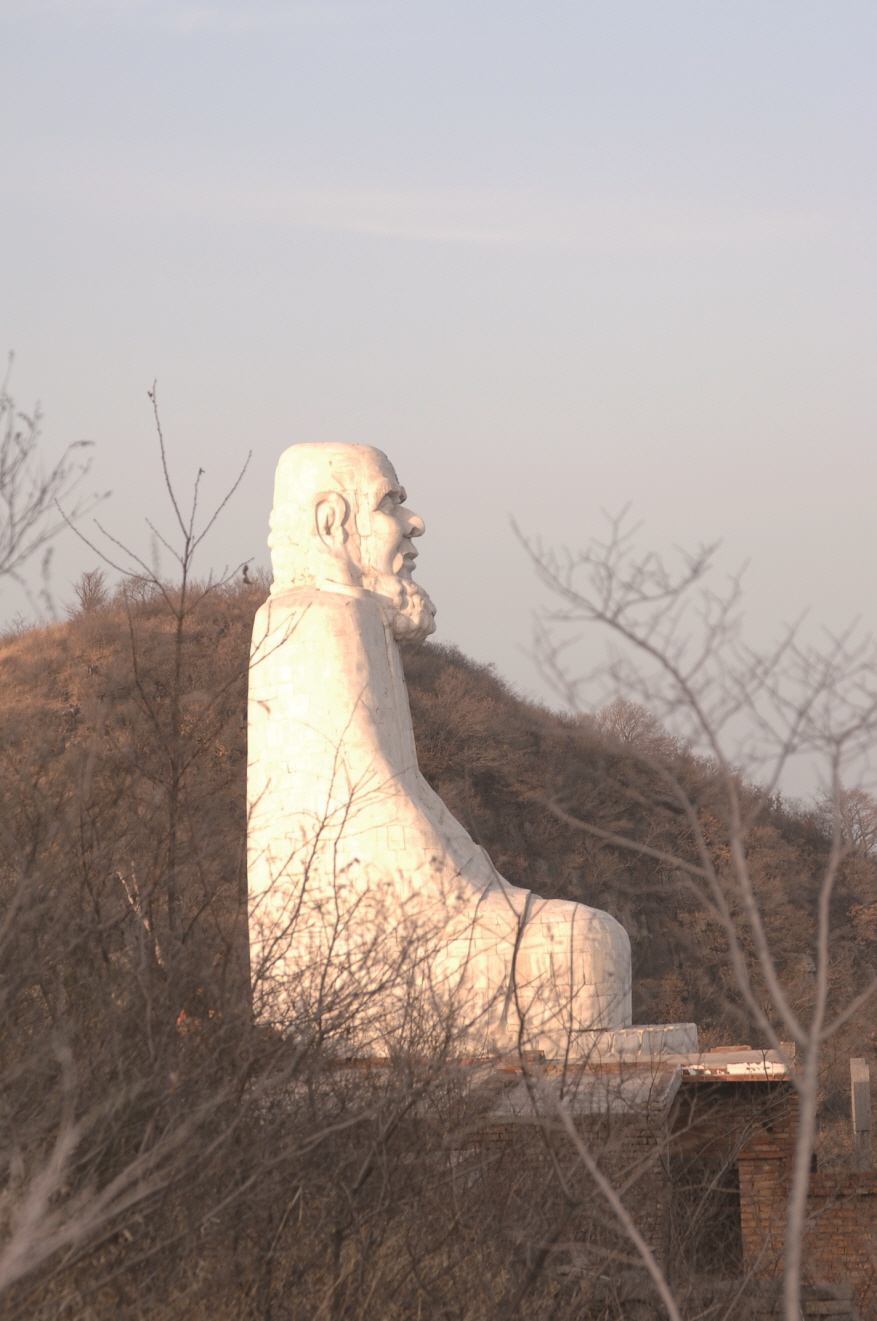

중국 달마동굴 앞의 달마 대사 상

이 말씀은 이후 복잡하게 이어지는 『명추회요』의 논의들을 이해하는 데 큰 도움을 준다. 즉 아무리 어렵고 복잡한 내용이 나오더라도 그것은 결국 우리 마음을 이해하는 데 필요한 하나의 방편으로 기능한다는 점이다. 이 말씀은, 우리가 이 책을 읽을 때, 이 책 전체의 내용을 다 이해하려고 하기보다도, 우리에게 딱 와 닿고 걸리는 내용을 통해 이 책의 근본종지를 사색하는 것이 오히려 더 중요할 수 있음을 시사해준다. 그러므로 이 책을 이리 저리 펼치다가 마음에 드는 부분이 있으면 그 부분에 더 침잠하는 것도 하나의 좋은 독서방법이 될 수 있을 것이다.

다시 대답에 나오는 내용을 좀 더 살펴보자. 마명 조사는『대승기신론(大乘起信論)』을 지으셨고, 달마 대사의 가르침은 『이입사행론(二入四行論)』으로 정리되었다. 『대승기신론』은 동아시아 불교에 가장 큰 영향을 끼친 논(論)으로서, 깨달음의 경계와 미혹의 세계를 하나의 마음, 곧 일심(一心)을 기반으로 설명한다. 여기서 일심이란 바로 중생의 마음 그 자체를 가리킨다. 즉 이 마음을 통해 부처님과 같이 깨끗한 진여의 세계로 갈 수도 있지만, 도리어 오염된 생멸의 세계에서 벗어나지 못할 수도 있다는 것이다. 연수 선사의 가르침을 따르면, 사람들이 깨끗해지거나 오염되는 것은 자신의 마음을 자각하고 활용하는 것의 여부에 달려 있다.

다음으로 달마 대사의 『이입사행론』은 깨달음에 들어가는 두 가지 방식인 ‘이입(二入)’과 구체적인 실천인 ‘사행(四行)’을 설명하는 책이다. 먼저 ‘이입’이란 이치를 자각하여 깨달아 가는 방식인 이입(理入)과 실천을 통해 깨달아 가는 방식인 행입(行入)의 두 가지를 말한다. 그리고 행입의 구체적인 방법으로 ‘사행(四行=네 가지 행)’이 나온다. 네 가지 행이란, 첫째 억울함을 참는 것, 둘째 인연을 받아들이는 것, 셋째 아무 것도 구하지 않는 것, 넷째 다르마(법, 자연, 진리)를 따라 사는 것이다.

이 네 가지는 모두 구체적인 일상 속에서 벌어지는 문제를 대처하는 방식으로, 실제로 해 볼 경우 어느 하나 제대로 행하기가 매우 어려울 것임은 두말할 나위도 없을 것이다. 가령 억울함을 너무 참다 보면 화병이 날 수도 있다. 이런 경우 억울함이 발생한 상황을 계기로 삼아, 그 속에서 느껴지는 자기 마음의 반응이나 일들의 인과 관계를 면밀히 살펴볼 수 있다면, 억울함을 통해 도리어 우리가 성숙해지는 장을 만들 수도 있을 것이다. 그리고 그런 자각이 쌓여 가면 언젠가는 연수 선사가 말한 근본 종지인 마음의 진면목에 보다 더 가깝게 갈 수 있을 것이다.

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

무엇이 너의 본래면목이냐

오래전 이런저런 일로 서울을 오르내릴 때, 조계사 길 건너 인사동으로 가는 길목에 있는 한 이층집 벽면에 벽을 가득히 타고 올라간 꽃줄기에 주황색 꽃잎들이 다닥다닥 붙어서 장관을 이루고 있었는데, …

원택스님 /

-

법안문익의 생애와 일체현성一切見成의 개오

중국선 이야기 54_ 법안종 ❶ 중국은 당조唐朝가 망한 이후 북방에서는 오대五代가 명멸하고, 남방에서는 십국十國이 병립하는 오대십국의 분열기에 들어서게 되었고, 이 시기에 남방에…

김진무 /

-

검선일여劍禪一如의 주창자 다쿠앙 소호

일본선 이야기 21 일본 역사의 특이점은 1192년 가마쿠라 막부로부터 1868년 메이지 혁명에 이르기까지 무사의 통치가 장기간 이어졌다는 점이다. 왕이 존재함에도 …

원영상 /

-

붓다, 빛으로 말하다

밤하늘 남쪽 깊은 은하수 속, 용골자리 성운은 거대한 빛의 요람처럼 숨 쉬고 있다. 제임스 웹 우주망원경의 적외선 눈은 그 안에서 막 태어난 별들의 울음과 죽음을 준비하는 거대한 별의 고요한 숨을 …

보일스님 /

-

‘마음 돈오’와 혜능의 돈오견성 법문

보리달마菩提達磨는 인도에서 건너와 중국에 선법禪法을 전한 초조로 알려져 있다. 이후 중국 선종은 『능가경』에 의거하는 달마-혜가慧可 계열의 선 수행 집단인 능가종楞伽宗, 선종의 네 번째 조사[四祖]…

박태원 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.