[고우 스님의 화두 참선 이야기]

중도정견이란 무엇인가?

페이지 정보

박희승 / 2014 년 7 월 [통권 제15호] / / 작성일20-08-24 09:05 / 조회7,214회 / 댓글0건본문

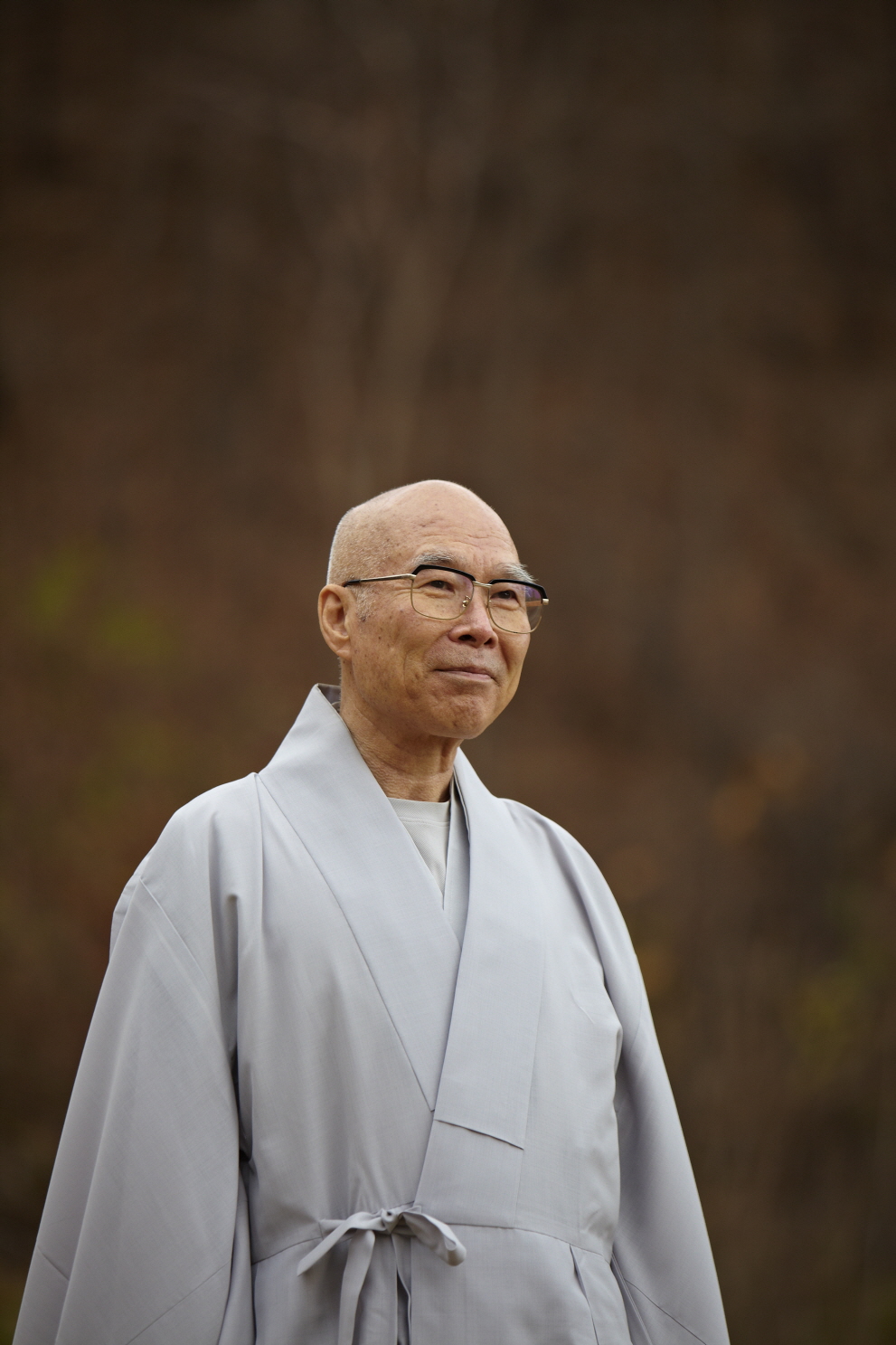

<고경>에서는 '고우스님의 화두 참선 이야기'를 연재합니다. 고우 스님은 출가 후 평생 선원에서 정진해 오셨으며, 지금도 참선 대중화를 위해 진력하고 계십니다. 화두 참선의 의미와 방법 그리고 효과에 이르기까지 고우 스님이 직접 경험한 내용을 독자 여러분들께 전해 드리고자 합니다.

중도 정견이란?

부처님은 중도를 깨달아 생로병사를 해탈하여 영원한 행복을 성취하였습니다. 우리도 부처님처럼 중도를 깨달으면 누구나 영원히 행복할 수 있습니다.

그런데, 이것이 쉽지 않습니다. 어떤 분은 평생 선방에서 참선해도 공부 진척이 없었다고 한탄합니다. 또 어떤 분은 참선하다가 뭔가 체험하고는 깨달았다고 큰소리치는 경우도 있습니다. 깨쳤다 하는 분들의 법문을 보면, 부처님의 ‘위없는 바른 깨달음 ’즉, 중도(中道)가 아니라는 것은 금방 알 수 있습니다. 화두가 잘 안 되는 분들도 부처님의 깨달음인 중도에 대한 신심과 발심이 근본 원인인 경우가 대부분입니다.

그렇다면 우리는 어떻게 해야 바른 깨달음으로 갈 수가 있을까요? 우리가 바로 가려면 가장 먼저, 부처님의 깨달음 세계인 중도를 공부해서 정견을 갖춰야 합니다. 이것을 중도 정견이라 합니다.

부처님께서도 중도 정견에 대하여 말씀하셨습니다. 성철 스님의 『백일법문』에는 부처님과 10대제자인 가전연 존자와 문답을 기록한 『가전연경(迦栴延經)』을 정리해 놓았습니다.

존자 가전연은 세존에게 여쭈었다.

“대덕이시여, 정견(正見, sammaditthi)이라 하시는데 정견이란 어떤 것입니까?”

“가전연아, 이 세간은 다분히 ‘있다〔有〕’와 ‘없다〔無〕’에 의지하여 있느니라.

가전연아, 바른 지혜로 여실히 세간의 집(集)을 관하는 자에게는 이 세간에 ‘없음〔無〕’이 없다. 가전연아, 바른 지혜로 여실히 세간의 멸(滅)을 관하는 자에게는 있음〔有〕이 없다.

가전연아, 성제자(聖弟子)는 이 마음의 의지처에 집착하여 헤아리며 나와 나의 것이라고 사로잡히지 않고, 집착하지 않고, 머물지 않으며, 괴로움이 생하면 생한다고 보고, 괴로움이 멸하면 멸한다고 보아 미혹하지 않고 의심하지 않으며 다른 것에 연하는 바 없이 여기에서 지혜가 생한다.

가전연아, 이것이 정견이니라.” -『가전연경』

중도로 보는 것이 정견입니다. 중도 정견이 안 되는 이유를 부처님께서는 나와 나의 것에 사로잡혀 집착하기 때문이라고 하십니다. 이와 같이 집착한 견해를 변견(邊見) 또는 편견(偏見)이라고 합니다. 우리가 마음에 편견을 가지면 치우친 견해로 세상을 봅니다. 그러면 어리석음에 빠지고 생사를 해탈할 수 없습니다. 정견과 반대되는 편견을 부처님께서는 내가 ‘있다〔有〕’고 착각해서 보기 때문이라고 하십니다. 세상을 바른 지혜로 보면 ‘나’라고 할 독립된 실체는 없기 때문에 ‘있음〔有〕’이 없다고 하십니다. 즉, 내가 있다고 보면, 나의 집착해서 머물고 분별해서 어리석음에 빠지게 된다는 것입니다.

그러므로 정견을 세우려면 이 마음에 나와 나의 것이라는 ‘있음〔有〕’과 ‘없음〔無〕’의 양변에도 집착하지 말고 있는 그대로 보면 지혜가 일어납니다. 이것이 나와 세상을 바로 보는 중도 정견입니다. 정견으로 보게 되면 지혜가 일어나 양 극단에 집착을 떠나면서도 양 극단을 아울러 원융무애하게 살 수 있습니다.

유명한 『금강경』 사구게인 ‘응당 머무는 바 없이 그 마음이 난다〔應無所住而生其心〕’도 바로 정견입니다. 우리는 나-너, 있다-없다, 좌-우, 많다-적다 이런 양변에 집착한 분별심을 떠나 마음을 쓰라는 것입니다. 일체의 집착과 분별을 떠나 마음을 쓰면 영원히 자유롭고 행복할 수 있습니다. 이것이 정견이고, 지혜입니다.

고집멸도 사성제로 보는 정견

불교 기초교리 중에 사성제(四聖諦)가 있습니다. 남방불교에서도 근본 교리입니다. 사성제는 고집멸도(苦集滅道)라는 4가지 진리를 말합니다. 인간의 괴로움〔苦〕과 괴로움의 원인인 집착〔集〕, 그리고 괴로움을 없앰인 멸(滅)과 없애는 길인 도(道)를 말합니다. 이 고집멸도도 중도를 뜻합니다. 가령 괴로움과 괴로움의 원인은 고집입니다. 흔히 사람들이 “고집 부린다”고 할 때 고집이 바로 여기서 유래하는 것입니다. 즉 고집은 집착을 말합니다. 사람들이 괴로움을 얻는 것은 집착해서 고집부리기 때문입니다. 집착을 놓아버리면 멸도(滅道)가 되어 자유로울 수가 있습니다.

그러므로 고집멸도인 사성제도 중도이며, 우리 인간의 괴로움과 괴로움을 없애는 길인 고집멸도 그대로가 정견이고, 지혜의 길입니다.

연기로 보는 정견

부처님이 중도를 깨달았다는 것을 바로 알면, 연기(緣起)도 중도입니다. 먼저 『잡아함경』에 나오는 아난존자의 말씀을 보겠습니다.

“나는 직접 부처님에게 들었는데, 마하가전연을 가르치시며 말씀하셨다. 세상 사람들은 거꾸로 되어 두 극단에 의지하니 있다는 것과 없다는 것이다. 세상 사람들은 여러 경계를 취하여 마음이 문득 분별하여 집착한다. 가전연아, 만일 자아(自我)에 대하여 감수하지도 아니하고 취하지도 아니하고 머물지도 아니하고 헤아리지도 아니하면 이 괴로움이 생할 때에 생하고 멸할 때에 멸한다.…

가전연아, 여래는 두 극단을 떠나서 중도를 말하느니라. 이른바 이것이 있으므로 저것이 있고 이것이 생기므로 저것이 생기느니라. 말하자면 무명(無明)을 연하여 행이 있고 내지 나고, 늙고, 병들고, 죽음과 근심, 슬픔, 번민, 괴로움이 모이느니라. 이른바 이것이 없기 때문에 저것이 없고 이것이 멸하기 때문에 저것이 멸하느니라. 말하자면 무명이 멸하면 행이 멸하고 내지 나고, 늙고, 병들고, 죽음과 근심, 슬픔, 번뇌, 괴로움이 멸하느니라.”

이 말씀의 배경은 부처님이 열반하신 지 오래 되었을 때 한 수행자가 법에 대하여 몹시 궁금하여 여러 스님들에게 물어보아도 시원하게 대답해 주는 분이 없었답니다. 그래서 부처님을 오래 모신 아난 존자를 찾아가 물었을 때 하신 말씀입니다. 아난 존자는 부처님이 가전연 존자에게 설법하신 것을 그대로 말씀하신 것입니다. 요약하면, 있다-없다는 양 극단에 집착하지 말고 생하거나 멸하거나 연기의 도리로 바로 보는 것이 바른 견해라는 것입니다.

연기는 ‘이것이 있으므로 저것이 있고, 이것이 사라지면 저것도 사라진다’는 단순한 가르침입니다. 그런데 이 연기를 불교의 세계관이라고 합니다. 누가 불교에서는 세상이 어떻게 이루어졌습니까? 하고 물으면, 이 세상은 연기로 존재한다는 것이 불교의 입장입니다. 이 세상은 누가 만든 것도 아니고 누가 없앨 수 있는 것도 아닙니다. 이 세상은 우주 만물이 서로서로 의지해서 존재한다는 것이 불교의 가르침입니다. 마치 자연법칙과도 같은 것입니다.

현대 물리학에서는 우주 만물의 근원적인 존재를 ‘힉스’라고 밝혔습니다. 우주 만물에 질량을 부여하는 최소 단위를 말하지요. 이 힉스가 인연에 따라 헤아릴 수 없이 다양한 물질적인 존재로 형상화되었다 사라지는 것이 이 세상인 것입니다.

인간의 생로병사나 희로애락의 문제도 연기의 이치로 보면 중도 정견이 됩니다. ‘나’라는 존재도 힉스와 세포로 이루어져 있고, 공기를 호흡할 때만이 존재합니다. ‘나’라는 존재가 독립된 실체로서 존재할 수 없습니다. ‘나’는 공기 뿐 아니라 지수화풍에 의지하여 존재합니다. 그러므로 ‘나’와 우주는 둘이 아닙니다. ‘나’는 우주와 분리되어 존재할 수 없는 연기적인 존재입니다. 이것을 불이중도(不二中道)라 합니다.

그럼에도 우리는‘나’를 독립된 실체로 보아 영원히 사는 것으로 착각하고 삽니다. 그래서 ‘나’와 ‘나의 것’에 집착합니다. 이런 어리석음을 ‘무명(無明)’이라고 합니다. 밝지 않다, 즉 어둡다는 말로 지혜의 반대말입니다. 지혜는 밝습니다. 환하지요. 반대로 어리석은 무명은 어두워 보이지 않습니다. 이 어리석은 무명으로 인하여 생로병사와 슬픔과 번민, 그리고 괴로움이 일어나는 것입니다.

그러므로 우리가 생로병사와 괴로움에서 벗어나려면 무명을 지혜로 전환해야 합니다. 무명을 지혜로 전환하는 것이 중도 정견입니다. ‘나’의 존재원리인 연기를 바로 보아 지혜롭게 살아가

는 길이 중도정견입니다.

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

부설거사 사부시 강설

성철스님의 미공개 법문 4 부설거사浮雪居士 사부시四浮詩라는 것이 있는데, 이건 모두 다 잘 아는 것 아니야? 지금까지 만날 이론만, 밥 얘기만 해 놓았으니 곤란하다 …

성철스님 /

-

봄빛 담은 망경산사의 사찰음식

사막에 서 있으면 어디로 가야 할지 두렵고 막막하다는 생각을 하지만 한 생각 달리해서 보면 사막은 눈에 보이지 않는 여러 갈래의 길이 있습니다. 무한한 갈래 길에서 선택은 자신의 몫입니다. 누군가가…

박성희 /

-

운문삼구, 한 개의 화살로 삼관을 모두 뚫다

중국선 이야기 49_ 운문종 ❹ 운문종을 창립한 문언은 이미 조사선에서 철저하게 논증된 당하즉시當下卽是와 본래현성本來現成의 입장에서 선사상을 전개하고 있다는 점을 앞에서 언급하였다. 그리고…

김진무 /

-

불립문자와 언하대오의 발원지 붓다

“도반들이여, 마치 목재와 덩굴과 진흙과 짚으로 허공을 덮어서 ‘집’이란 명칭이 생기는 것처럼, 그와 같이 뼈와 신경과 살과 피부로 허공을 덮어서 ‘몸[色]’이라는 명칭이 생깁니다.”(주1) - 『…

박태원 /

-

연등글로벌네트워크, 룸비니에서 의료봉사 활동

지난 2020년, 네팔 룸비니 IBS 국제무료병원과 백련불교문화재단(이사장 원택 스님)의 MOU 체결을 계기로 국제구호협력 활동을 펼쳐 왔습니다. 그리고 최근 강화도 국제연등선원(Lotus lant…

편집부 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.