[근대불교학의 성립과 전개]

아카데미즘 불교학 탄생

페이지 정보

지미령 / 2022 년 12 월 [통권 제116호] / / 작성일22-12-05 10:25 / 조회4,933회 / 댓글0건본문

근대일본의 불교학자들 23 | 하라 탄잔原坦山(1819~1892) ①

지난 몇 개월간에 걸쳐 국가불교로서의 일본불교를 바라본 하나야마 신쇼와 이에나가 사부로(『고경』 22년 10~11월호), 무라카미 센쇼(『고경』 22년 3월호)를 소개했다. 그렇다면, 이들이 제국주의 입장에서 국가불교를 전개하게 한 시발점에는 누가 있을까. 아마도 하라 탄잔原坦山(1819~1892, 이하 탄잔)으로 의견이 집결되지 않을까 한다. 하라 탄잔은 막부말에서 메이지기에 걸쳐 활동한 불교학자이자 조동종 승려이다. 시호는 가쿠센(覚仙), 호는 가쿠소(鶴巣)이다. 탄잔의 학문적 성과를 논할 때, 일반적으로 불교의 보편화와 일본 근대 인도철학 성립에 기여했다는 점을 든다. 이번 호에서는 탄잔의 학문적 시발과 아카데미즘 불교학의 탄생 과정을 중심으로 전개하겠다.

유불논쟁을 통해 불교에 입문

하라 탄잔은 후쿠이현 이와키시福島縣平市에서 태어났다. 비교적 유복한 집에서 태어난 덕에 열 살 무렵부터 한문학을 배웠고, 15세에 도쿄의 유시마湯島에 있는 쇼헤이코昌平黌에 입학해 유학을 배웠다. 1836년(17세)에는 의사가 되기 위해 다기 안슈쿠多紀安叔의 문하에 들어가 한방의학을 배웠다. 이후 탄잔의 생애는 논쟁과 수용의 점철이었다고 해도 과언이 아니다.

탄잔은 도쿄에 있는 조동종 학교 센단린栴林寮(현 구마자와 대학)에서 유학 강의를 하고 있을 당시, 불교에 대해 비판적 입장이었다. 이것이 계기가 되어 그는 학승인 다이츠 케이산大中京璨과 유불논쟁을 벌였고, 지는 쪽이 이긴 쪽의 제자가 되기로 했다. 논쟁의 쟁점이 무엇이었는지 명확하게 알려진 않았지만, 대체로 유교와 불교 중 어느 쪽이 우수한가에 대한 논쟁으로 추정하고 있다. 3일간의 논쟁 끝에, 탄잔은 케이산의 제자가 되었다. 이것이 바로 탄잔이 불교에 입문하게 된 계기이다.

케이산은 탄잔을 제자로 삼지 않고 자신의 스승인 에이센英仙에게 보냈다. 탄잔은 에이센 밑에서 수학한 후, 교토와 오사카에 있는 큰스님들을 찾아가 가르침을 받았다. 단순한 논쟁으로 치부하지 않고 조동종을 비롯한 불교를 체계적으로 배운 것은 탄잔의 학문적 호기심이 컸기 때문일 것이다.

만년에 탄잔은 스스로 “나는 원래 학문적 접근을 좋아하기 때문에 맹목적인 신봉은 꺼린다.”라고 회고했다. 즉, 그의 입장은 기도나 장례 등 의례적 행위를 통해서 종교적 믿음을 찾아야 한다는 불교 실천자들과 맥을 같이한다. 자신은 어디까지나 학승이라는 입장에서 조동종을 시작으로 천태종까지 종파를 가리지 않고 당대의 거장들을 찾아가 배움을 청한 것 역시 같은 맥락에서 해석할 수 있다.

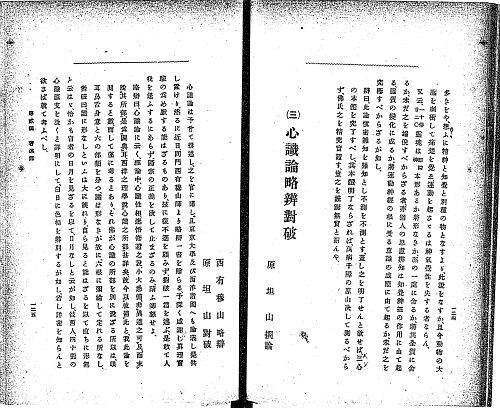

이후의 행보는 교토의 신쇼지心性寺와 에도의 쵸도쿠인長德院 주지로 취임하는 등 순풍을 탔으나, 다시 한 번 탄잔의 인생을 뒤흔드는 사건이 일어났다. 네덜란드 의학을 공부한 코모리 슈지小森宗二와의 논쟁이 그것이다. 당시, 일본은 중국과 네덜란드를 제외한 다른 나라에는 철저한 쇄국정책을 취하고 있었다. 따라서 에도시대에 서구 학문은 모두 네덜란드를 통해 유입되었다. 그중에서도 가장 활발히 연구된 학문이 서양의학으로 18세기 후반에 이미 서양의 인체해부서가 일본어로 번역되었다. 코모리 역시 시대의 조류를 타고 의학을 공부한 인물이었다. 탄잔과 코모리의 논쟁의 요점은 인체 안에 어디가 마음인가라는 것이었다. 결과는 탄잔의 대패였다. 불심이나 팔식심왕八識心王이 실제 몸 안 어디에 있는지 모르면 결국은 공론에 불과하다는 비판을 받은 것이다. 이를 계기로 탄잔은 불교가 실증적 면이 약하다는 사실을 통감하고 서양의학을 공부하기 시작했다. 그 결과물로 『심식론心識論』(1859)을 출판해 불교의 식識과 각覺, 불각不覺의 마음을 뇌와 척수 작용과 연결해 설명했다.

승적박탈과 독자적 불교학

『심식론』 이후, 탄잔은 「뇌척이체론腦脊異體論」, 「혹병동원론惑病同源論」, 「무명론」, 「원판심식론原板心識論」, 「재교심식론再校心識論」, 「노파신설老婆新說」 등을 차례로 발표했고, 이들 저술을 모아 『시득초時得抄』(1869)를 간행했다. 탄잔의 의학적 불교이해에 대해 와타나베 키요시渡部清(1934~)는 다음과 같이 설명했다.

통상, 마음의 상태를 표현하는 대립개념으로서 깨달음과 번뇌, 무명이 문제가 된다. 탄잔은 이 문제들을 뇌의 상태로 분석해서 설명했다. 깨달음은 뇌와 뇌에 집중하는 신경계통의 움직임 전체가 그 어떤 것으로부터 방해받지 않고 순수하게 작동하는 상태이다. 이것은 여실히 스스로의 마음을 알고, 모든 인간이 본구本具의 불성을 명확하게 볼 수 있다. 불교 고유의 표현으로는 ‘직지인심直指人心 견성성불見性成佛’이다. 반면, ‘번煩’은 허리 부분을 근원으로 둔 욕망과 망념을 생동시키는 액체가 척수를 통해 가슴과 복부에 집결하는 상태이다. 더해서 뇌의 움직임을 덮어 방해하는 것을 ‘무명’이라 한다. …… 그 결과, 탄잔이 이해하는 범위에서는 신체기관의 질병은 ‘혹병惑病’과 밀접한 관계가 있다.

- 「불교철학자로서의 하라 탄잔과 현상즉실재론과의 관계」(1998) 중에서 -

탄잔이 『시득초』를 간행할 당시, 일본은 신기관神祇官을 통해 신도국교화를 진행하면서 신불판연령神佛判然令에 따른 폐불훼석이 심화된 시기였다. 시대적 상황에 따른 불교의 위기감은 교토에서 여러 종파가 합심해서 연합단체인 ‘제종동덕회맹’(1868)을 결성케 했다. 이 회맹은 건백서를 통해 활동했고, 불교학교인 ‘총횡總黌’을 설립했다. 탄잔 역시 쵸도쿠인長德院 주지로서 회맹에 적극적으로 참여했다.

1872년 메이지 정부는 신기성을 폐지하고 교부성敎部省을 설치해 신도와 승려는 모두 교화에 종사하도록 했다. 이를 위해 불교 각 종단에 교도직敎導職을 10명씩 임명하도록 했는데, 조동종단은 탄잔을 비롯해 10명을 교도직으로 임명했다. 하지만 탄잔은 교도직 대강의大講義에 임명된 뒤, ‘삼조교칙三條敎則’과 관련한 출판물 법령을 위반하는 죄를 짓게 된다. 당시, 탄잔은 교도직뿐 아니라 종교국에서도 일하고 있었는데, 조동종 종무국은 법률에 손을 적신 자는 종단 내에 둘 수 없다는 구실로 교도직과 함께 승적을 박탈하는 초강수를 두었다.

그는 승적을 박탈당한 1873년부터 도쿄 아사쿠사에서 역술인 신분으로 생활을 이어나갔다. 하지만 이 시기에 탄잔은 서본원사 주지인 오타니 고손大谷光尊(1850~1903)에게 발탁되어 츠키지 별원築地別院에 초빙되었고, 1879년 도쿄대학에 ‘불서강의’가 개설되면서 강사로 임용되었다. 탄잔에 대한 세간의 평가가 높아지면서 조동종은 탄잔을 ‘조동종의 영예’로 칭하며 승적을 복귀시켰다. 탄잔이 도쿄대학 강사로 위촉된 이유는 명확히 밝혀진 바가 없지만, 도쿄대학에서 불교 관련 강의를 한 최초의 인물이 되었다. 이때 사용한 강의교재는 『대승기신론』이었다.

1881년, 대학조직이 개편되면서 불서강의는 ‘인도철학’이라는 정식 강좌명으로 변경되었다. 더해서 ‘인도 및 지나철학’이 새롭게 개설되면서 탄잔은 『유마경』과 『보교편』을 강의교재로 사용하였다. 1년 뒤, 학과조직이 다시 개편되면서 철학과는 서양철학으로 개칭되고, 동양철학이 증설되었다. 서양철학의 하부 조직에 머물던 인도철학과 지나철학은 드디어 정규 교과목으로 독립하게 되었다. 탄잔은 새롭게 인도철학의 강사로 임명된 진종 오타니파 승려인 요시타니 가쿠주吉谷覺壽(1843~1914)와 함께 강의를 담당했다. 1884년에는 일본 철학계에 있어 최초의 학회인 철학회가 발족했고, 이듬해 『철학회 잡지』가 발간되었다. 탄잔은 철학회에서 강연과 발표를 하는 등 학회 활동에 적극적으로 참여했다. 비로소 일본에서 불교가 불교학이라는 학문으로서 출발선상에 서게 되었다.

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

카일라스산 VS 카일라사 나트

『고경』을 읽고 계시는 독자께서는 이미 알고 계시겠지만, 현재 필자는 히말라야의 분수령에 서 있다. 성산聖山 카일라스산을 향해 이미 순례길을 떠났기 때문이다. 그렇기에 나의 앞다리는 티베트의 땅을 …

김규현 /

-

기후미식의 원형 사찰음식

사찰음식은 불교의 자비와 절제, 공존의 정신을 바탕으로 합니다. 자연의 모든 생명을 귀하게 여기며, 생명을 해치지 않고도 풍요를 느낄 수 있다는 믿음에서 비롯된 음식 문화입니다. 인공조미료나 육류를…

박성희 /

-

동안상찰 선사 『십현담』 강설⑧ 회기迴機

성철스님의 미공개 법문 12 회기라! 기틀을 돌린다고 해도 괜찮고, 돌려준다고 해도 괜찮고, 경계에서 한 바퀴 빙 도는 셈이야. 열반성리상유위涅槃城裏尙猶危&…

성철스님 /

-

소신공양과 죽음이 삶을 이기는 방법

만해 선생이 내 백씨를 보고,“범부, 중국 고승전高僧傳에서는 소신공양燒身供養이니 분신공양焚身供養이니 하는 기록이 가끔 나오는데, 우리나라에서는 별로 눈에 띄지 않아…” 했다.내 백씨는 천천히 입을 …

김춘식 /

-

법안문익의 오도송과 게송

중국선 이야기 57_ 법안종 ❹ 중국선에서는 선사들의 게송偈頌을 상당히 중시하고 있다. 본래 불교는 십이분교十二分敎(주1)로 나누고 있으며, 그 가운데 운문韻文에 해…

김진무 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.