[작고 아름다운 불교의례 ]

지전 ❶ 현세와 사후세계를 잇는 매개물

페이지 정보

구미래 / 2025 년 5 월 [통권 제145호] / / 작성일25-05-04 22:53 / 조회3,996회 / 댓글0건본문

의례의 한 요소로 쓰이는 지전紙錢은 ‘사후세계에서 통용되는 돈’으로서 보편적인 상징성을 지녔다. 저승에서도 돈이 필요할 것이라 여겨 모조 돈을 만들어 태우거나 묻음으로써 그곳으로 보낸 것이다. 아울러 지전의 상징성과 쓰임새가 이러한 의미를 넘어서서, 무속·불교·유교의 구분 없이 전통 의례의 주요 요소로 폭넓게 전승되어 온 점에도 주목해야 한다.

사후세계로 보내는 돈

지전의 사용은 여러 나라에서 고대로부터 전승되어 온 풍습이다. 초기에는 부장품의 하나로 실제 돈을 무덤에 묻다가, 경제적 부담이 크고 도굴사례가 잦아지면서 의례용 모조 화폐를 쓰게 된 것으로 보인다.

동양에서는 지전을 포함하여 관 속에 넣어 땅에 묻는 돈을 육도전六道錢·예전瘞錢이라 불렀다. ‘육도전’은 육도를 윤회하는 동안 쓰는 돈이라는 뜻을 담고 있어 불교 내세관이 반영된 용어라 하겠다. 이외에 음전陰錢·우전寓錢·명폐冥幣라고도 하며, 금전·은전의 뜻을 담아 금은전이라고도 부른다. 특히 사후세계로 보내는 방편으로 ‘태움’의 의미를 중시하면서, 의례용 돈은 대개 태울 수 있는 종이로 만들어 ‘지전’이라 불렀다.

『법원주림法苑珠林』에는 중국 제나라의 황제 동혼후東昏侯가 귀신의 술術을 좋아하여, 종이를 가위질한 돈을 만들어 예단을 대신했다는 기록이 나온다. 이후 당나라 무렵부터 지전이 성행하여, 지금도 중국·베트남 등에서는 제사를 지낼 때 망자에게 보내고자 지전을 태우는 풍습이 일상화되어 있다.

우리나라에서도 죽음과 관련된 의례에서 지전을 사용해 온 역사가 깊다. 이른 시기의 기록으로 통일신라의 월명사月明師가 죽은 누이를 위해 「제망매가祭亡妹歌」를 지어 부르며 재를 올릴 때, 지전을 사용한 내용이 『삼국유사』에 나온다.

대사는 일찍이 죽은 누이를 위해 재를 올렸다.

향가를 지어 제사 지낼 때 문득 회오리바람이 불어와

지전이 서쪽으로 날아가 사라져 버렸다.

又嘗爲亡妹營齋 作郷歌祭之 忽有驚颷吹 紙錢飛舉向西而没

『삼국유사』의 저자 일연스님은 이에 대해, “바람이 종이돈을 날려 죽은 누이의 노자路資로 삼게 했다.”라고 덧붙였다. 지전이 날아간 방향 또한 서방정토이니 저승길의 노잣돈으로 더없이 적합하다. 이처럼 8세기 무렵에는 망자를 위한 의례에서 지전을 사용하는 문화가 자리 잡고 있었음을 짐작하게 한다.

고려시대부터는 한식寒食을 비롯한 명절에 묘제墓祭를 지내면서 지전을 쓴 풍습이 꾸준히 전한다. 지전은 대개 불태웠으나 날려 보내기도 하여, 『용재총화慵齋叢話』에는 고려 재상이 설과 한식에 묘지에서 지전을 주워 오게 했다는 일화도 적혀 있다. 조선 초기의 김종직 또한 “서모庶母의 시제時祭에 지전을 보내 주었다.” 하여, 제사에 지전을 쓰는 풍습이 지배층에 널리 퍼져 있었음을 알 수 있다.

아울러 내관이 ‘불공에 쓸 지전으로 황색·백색 각 500장’을 청한 기록을 비롯해, 불교의례에 쓰인 지전 또한 다양한 내용이 실록에 전한다. 절에서 위패 주위에 지전을 두른 뒤 징과 북을 두드리며 기신재忌晨齋를 올리는 모습, 지전 1백여 뭉치를 쌓아두었다가 법회를 여는 저녁에 태우는 생전예수재生前預修齋의 모습 등이다. 이처럼 묘지와 사찰 등에서 치르는 다양한 의례에서 지전은 현세와 사후세계를 잇는 매개물로 전승되어 왔다.

존재를 나타내는 상징물

그런데 지전은 사후세계에서 통용되는 돈의 의미만이 아니라 광범위한 상징성을 지녔다. 위패나 지방처럼 특정 존재를 나타내는 신위神位로 등장하는가 하면, 혼을 부르거나 옮길 때 쓰는 매개물, 신에게 올리는 제물이나 폐백 등 복합적인 의미로 전승된 역사를 살필 수 있는 것이다.

먼저 존재를 나타내는 지전을 살펴보자. 고려 말에 “제사를 지낼 때 방계친족으로 후손을 남기지 못한 자, 아내가 남편보다 먼저 죽은 자 등은 신주 대신 지전紙錢을 모신다.”라는 내용이 『고려사』에 등장한다. 이처럼 특수한 사례에 신위로 쓴 고려 말의 지전뿐만 아니라, 조선 전기인 1472년(성종 3)에는 사대부가에서 지전으로 신주를 대신하기도 하였다.

…사대부는 가묘家廟를 세우게 하고, 서인은 정실淨室을 세우게 하여 4중월四仲月의 초하룻날 제사를 모시게 했는데, 이제는 이 제도가 해이해져 사대부가 가묘를 세우지 않으며 심한 자는 신주神主도 만들지 아니하고 지전紙錢으로 대신한다. 사대부도 그러한데 하물며 서인이랴. 마땅히 검찰檢察을 더하여 그 나머지 사람들을 경계하라.

여기서 가묘는 사당을 말한다. 당시는 『주자가례』가 정착되지 않은 무렵이라 양반들의 사당 보급률이 낮았고, 신주나 지방 대신 지전을 쓰기도 한 것이다. 유교 상·제례에 지전을 신위로 쓴 풍습은 그리 오래가지 않고 사라진 것으로 보인다.

이와 관련해 사찰에서 천도재를 지낼 때면 영단이나 전시식단奠施食壇에 백지로 사람 형상을 여러 개 만들어 전대錢臺나 병풍에 걸어두게 된다. 이는 영가와 고혼이 의지할 곳으로 삼는 상징물로 ‘전錢’이라 부른다.

전시식奠施食은 시식의 원초형으로, 법석에 들어오지 못하는 모든 고혼·잡귀들을 위해 베푸는 시식이다. 따라서 도량 밖에 따로 단을 차리고, 이들이 의지하도록 종이를 오려 만든 3위·7위 등의 전錢을 건다. 오늘날에도 천도재는 물론 중요한 법회에서 전시식을 하는 경우가 많은데, 소외된 존재들에게 자비심을 일으켜 시식하면서 그로 인한 공덕을 중요하게 여기는 것이다.

이처럼 전시식에 빠짐없이 ‘전錢’을 걸게 되므로, 이를 ‘전奠’으로 혼동하는 이들이 많다. ‘전錢=돈’의 의미로 국한하면서, 사람 형상의 신위에 해당하는 ‘전’의 경우 시식의 명칭과 같은 ‘전奠’으로 인식하는 오해이다. 이에 근래에는 한자를 쓰지 않고 ‘넋전’이라 부르기도 한다. 무속에서도 지전을 신체神體로 여기는 사례가 조선시대 지역수호신으로 모신 부군당附君堂 등의 다양한 양상에서 드러난다.

그런가 하면 조선 초기에는 이덕李德이라는 여성이, 왜적과 싸우다 전사한 남편의 시신을 찾지 못하자 지전으로 혼을 불러서 집으로 돌아와 위패를 만든 뒤 제사를 지낸 내용이 전한다. 당시 무속에서도 지전을 이용해 혼과 신을 불러들인 기록의 문헌이 전하여, 지전이 이러한 기능 또한 담당하고 있었음을 알 수 있다. 오늘날 무속에서 혼을 물에서 건져 올리거나 옮길 때 지전을 쓰는 사례는 그 흔적을 잘 보여준다.

이처럼 지전이 ‘저승에서 통용되는 돈’의 의미를 넘어서서, 사후존재와 연관된 폭넓은 상징물로 받아들여졌음을 알 수 있다. 불교와 유교와 민속신앙의 구분 없이 지전을 신위로 삼는가 하면, 혼을 불러 옮겨오는 매개체의 역할을 한 다양한 양상을 살필 수 있다.

특히 신주·위패·지방과 같은 신위가 명확히 자리하기 전의 과도기에 지전이 이를 대신하기도 하면서, 상대적으로 소외된 존재의 신위로 사용된 경향성을 읽을 수 있다. 아울러 신위를 나타낼 경우, 형상 또한 종이로 다채롭게 표현하면서 그 명칭은 ‘지전紙錢’·‘전錢’으로 통용했음이 짐작된다.

땅을 사고 폐백으로 올린 지전

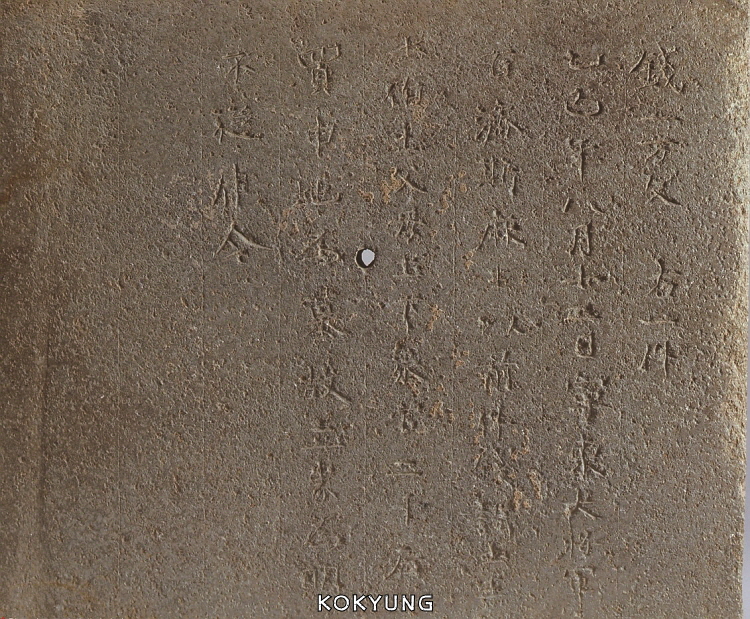

무덤을 만들거나 특정 의식을 행할 때 지전으로 산신·지신에게 땅을 사는 풍습도 있었다. 공주 무령왕릉에서 나온 지석誌石을 보면, 무령왕을 장사 지낼 때 땅의 신에게 ‘묘소로 쓸 땅을 사들인다’라는 내용의 매지권買地券이 새겨져 있다. 묘에 화폐나 지전 등을 함께 넣어 지신에게 땅을 매입하고, 그 증서에 해당하는 문서 내용을 돌에 새겨 광중壙中에 함께 넣은 것이다.

민간에서도 ‘길을 산다’고 하여, 지전을 길에 뿌리면서 이를 매로전買路錢이라 불렀다. 상여가 떠나는 출상 길에 지전을 뿌리는가 하면, 명성황후가 이름난 산의 사찰을 다니면서 세자를 위해 기도할 때 “군읍을 횡행하면서 후전候錢을 길에 뿌리게 했다.”라는 기록도 전한다. 후전은 기우제나 노제路祭에 쓰는 지전을 말하니, 길에 뿌림으로써 신의 가호를 빌었던 셈이다.

이처럼 무덤을 쓸 때 돈을 묻고 매지권을 작성하거나, 길에 지전을 뿌리는 의식 등은 중국 고대로부터 내려오는 주술적인 장례 풍속이다. 사후의 문제를 더없이 중요하게 여겼던 옛사람들의 다양한 상상력으로 지전의 쓰임새 또한 널리 확장되었다.

그런가 하면 조선시대에는 나라에서 주관하는 여러 의례에 지전이 중요한 의물儀物로 자리하고 있었다. 이를테면 1423년(세종 5)에 선왕을 위한 사제례賜祭禮를 치르기 위해 많은 양의 의물을 준비하면서, 지전에 대해서도 빠짐없이 언급하였다. 1787년(정조 10)에는 왕실의 신위를 모시는 혼궁魂宮을 설치하면서, 왕이 특별히 ‘오색 지전과 제품祭品’을 정성 들여 준비하라는 지시를 내렸다.

이러한 사례는 왕실의 조상신들이 명계冥界에서 사용하도록 지전이 폐백의 한 품목으로 정착되어 있었음을 말해준다. 유교에서는 사후세계를 인정하지 않으니 지전을 태우는 것은 물론 폐백으로 갖출 일도 없겠으나, 자식과 후손의 도리를 다하기 위해 부장품처럼 지전을 쓰는 셈이다.

이는 망자의 입에 쌀·동전·구슬 등을 넣어 저승의 식량이자 노자로 삼게 하는 민간의 반함飯含 풍습을 유교에서 따르는 이유와도 통한다. 『주자가례』의 보주補註에는 유가에서 반함을 하는 이유에 대해, “차마 그 입이 비어 있게 하지 못하여 맛있고 깨끗한 물건으로 채우는 뜻”이라 하였기 때문이다.

그런가 하면 마을 제의에서도 수호신의 신체로 상징되는 서낭나무 등에 지전을 걸어놓는데, 이 또한 신에게 바치는 폐백의 의미로 볼 수 있다. 모두 신적 존재에게 바치는 의물로서 돈의 상징성을 넓게 공유하는 것이라 하겠다.

지전의 이러한 상징성은 ‘백지’가 의례에서 신에게 바치는 소중한 공물供物이자 제수祭需로 사용된 점과 깊이 관련된다. 흰색 또는 자연 그대로의 소색素色인 백지는 밝고 정결한 길지吉紙로서 신성성을 지녔기 때문이다. 백지를 묶어두는 것만으로도 신체를 나타내었듯이 의례와 백지는 근원적으로 밀접한 관계를 지녔다.

수륙재 등에 거는 감로탱甘露幀에 재회를 지내는 장면이 그려져 있는데, 재단齋壇에 차린 여러 재물 가운데 지물紙物이 등장한다. 가장 이른 시기의 감로탱은 조선 중기인 1580년에 조성된 것으로, 재단에는 밥·꽃·촛대·정병·과일 등을 차리고 뒤쪽의 지화 사이에 풍성한 2개의 지물을 진설하였다. 끝이 뾰족하도록 접은 여러 다발의 종이를 높게 꽂아 재단의 위용을 돋보이게 하며, 연구자에 따라 이를 지전으로 보기도 한다.

이처럼 의례에 모시는 신위에서부터, 신적 존재에게 고하는 제문·축문·소원지 등의 문서, 각종 장엄을 비롯해 ‘태움’에 이르기까지, 의례는 시작부터 마지막까지 종이의 상징성으로 점철되었다고 해도 과언이 아니다. 그 가운데 지전은 백지의 상징성을 공유하면서 현세와 사후세계를 잇는 매개물로 그 확장성이 더욱 커진 셈이다.

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

카일라스산 VS 카일라사 나트

『고경』을 읽고 계시는 독자께서는 이미 알고 계시겠지만, 현재 필자는 히말라야의 분수령에 서 있다. 성산聖山 카일라스산을 향해 이미 순례길을 떠났기 때문이다. 그렇기에 나의 앞다리는 티베트의 땅을 …

김규현 /

-

기후미식의 원형 사찰음식

사찰음식은 불교의 자비와 절제, 공존의 정신을 바탕으로 합니다. 자연의 모든 생명을 귀하게 여기며, 생명을 해치지 않고도 풍요를 느낄 수 있다는 믿음에서 비롯된 음식 문화입니다. 인공조미료나 육류를…

박성희 /

-

동안상찰 선사 『십현담』 강설⑧ 회기迴機

성철스님의 미공개 법문 12 회기라! 기틀을 돌린다고 해도 괜찮고, 돌려준다고 해도 괜찮고, 경계에서 한 바퀴 빙 도는 셈이야. 열반성리상유위涅槃城裏尙猶危&…

성철스님 /

-

소신공양과 죽음이 삶을 이기는 방법

만해 선생이 내 백씨를 보고,“범부, 중국 고승전高僧傳에서는 소신공양燒身供養이니 분신공양焚身供養이니 하는 기록이 가끔 나오는데, 우리나라에서는 별로 눈에 띄지 않아…” 했다.내 백씨는 천천히 입을 …

김춘식 /

-

법안문익의 오도송과 게송

중국선 이야기 57_ 법안종 ❹ 중국선에서는 선사들의 게송偈頌을 상당히 중시하고 있다. 본래 불교는 십이분교十二分敎(주1)로 나누고 있으며, 그 가운데 운문韻文에 해…

김진무 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.