[세계불교는 지금]

대만불교가 맞닥뜨린 시험대, “누가 스님을 돌볼 것인가?”

페이지 정보

고경 필자 / 2025 년 11 월 [통권 제151호] / / 작성일25-11-05 11:08 / 조회6회 / 댓글0건본문

세계불교는 지금 34_ 대만

전영숙_ 연세대학교 중국연구원 전문연구원

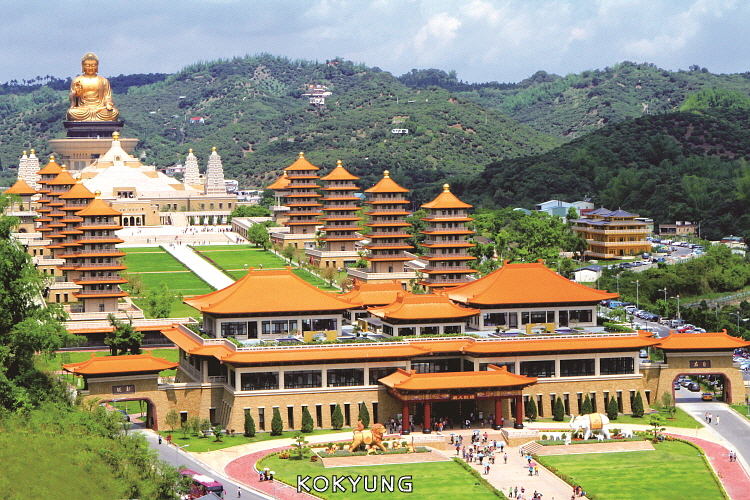

지난 반세기 동안 대만불교는 아시아 불교의 성공 모델로 불려 왔다. 불광산사佛光山寺, 법고산사法鼓山寺, 자제공덕회慈濟功德會, 중대선사中台禪寺 등 이른바 ‘4대 사찰’은 종교의 영역을 넘어 교육, 의료, 복지, 문화 등 사회 전 분야에 진출하며 종교의 사회적 역할을 새롭게 정의했다.

불광산사는 많은 해외 도량과 대학, 방송국, 도서관을 설립하며 불교의 세계화를 이끌었고, 자제공덕회는 재난 현장마다 정부보다 먼저 달려가 봉사하는 조직으로 자리 잡았다. 법고산사는 생명윤리와 명상을 결합해 새로운 수행 프로그램을 제시하고, 중대선사는 수행공동체와 교육의 장을 병행하며 도시 수행 모델을 제시했다.

그러나 찬란한 영광의 이면에는 지금까지 잘 알려지지 않았던 그림자가 있다. 출가자의 급격한 감소와 승가의 고령화, 수행자의 질병과 돌봄 문제, 소형 사찰의 경영난으로 말미암아 새로운 생존 전략이 필요한 시점이다.

이러한 문제는 대만불교의 현재를 보여줄 뿐 아니라, 빠르게 대만불교계와 비슷한 상황으로 향해 가는 한국불교에 참고가 될 수 있다.

문제 1. 출가자 감소와 승가의 고령화: 구조적 지각 변동

대만불교는 겉으로 보면 대형 사찰이 주도하는 듯하지만, 실제로 전체 사찰의 약 80%는 소규모 도량이다. 2013년 기준 대만의 사찰 및 포교당 숫자는 2,635개소로 나타났다. 비록 이후의 숫자 통계를 찾아보기 어렵지만 위의 숫자를 통해서 대만에 4대 본산 외에도 얼마나 많은 불교사찰이 있는지 알 수 있을 것이다. 소형 사찰은 대개 소수의 지역 신도의 시주로 간신히 운영되며, 의료나 복지 시스템은 거의 전무한 경우가 매우 많다. 이런 소형 사찰들의 어려운 실정에 대해서 한 연구 보고서는 이렇게 전한다.

“소규모 사찰에서는 전기세나 수도세를 감당하지 못해 사찰 문을 닫을까 고민하는 사례가 늘고 있으며, 생계를 위해 스님들이 음식을 만들어 도시로 나가 장사를 하는 경우까지 생겨나고 있다. 점차 소형 사찰 가운데 ‘함께 지낼 사람을 찾습니다. 금전 조건은 협의 가능합니다(徵求共住 單金可談).’라는 광고를 불교 월간지나 인터넷에 올리는 경우도 늘어나는 실정이다.”

또 다음과 같은 소식도 들려온다.

“고령의 스님이 병에 걸려도 병원비를 낼 수 없어 진료를 포기하는 사례가 적지 않다. 한 도량에서는 뇌졸중으로 쓰러진 스님이 혼자 방에서 발견되었는데, 병원비 걱정에 치료를 미루다 병이 악화된 것으로 알려졌다.”

“어떤 노승은 사찰의 돌봄이 불가능해 신도의 집에서 생을 마쳤다.”

“가족도 제자도 없는 비구니가 병든 이후 재가자의 보호를 받아 의료비와 장례비까지 도움을 받았다.”

“사찰을 떠난 뒤 신도가 제공한 방과 식사에 의지하며 생활하다가 신도 집에서 입적했다.”

출가자의 삶이 사찰이 아닌 속가에서 마무리되는 현실은 승가공동체의 구조적 한계를 드러낸다. 의료비·장례비를 스스로 해결할 수 없고, 공동체도 이를 지원하지 못하는 상황이 반복되면서 수행자의 삶은 점점 개인의 생존 문제로 바뀌고 있는 것이다.

물론 대형 사찰 소속 출가자들은 상대적으로 안정된 노후를 보장받는 것으로 알려져 있다.

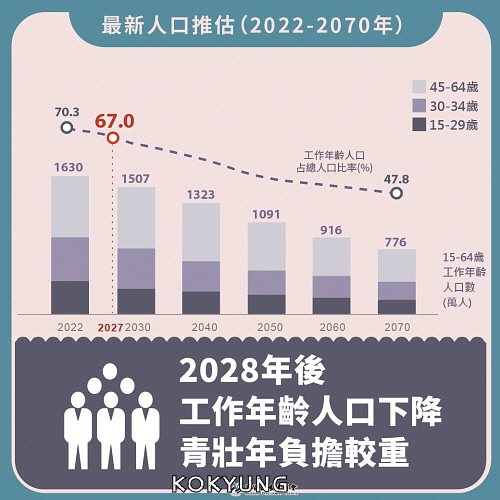

대만은 1990년대부터 급속히 고령화 사회로 진입했고, 출산율은 급감했다. 이러한 인구 구조 변화는 불교계에도 그대로 영향을 미쳤다. 대만은 2007년을 즈음하여 출가자 수가 감소하기 시작해서, 이제 상당수 사찰은 고령의 스님만 남아 있는 상황이다. 중국 대륙이 공산화되자 대륙을 탈출해서 대만에 정착한 출가자들과 대만 현지 출신의 출가자들은 대부분 이미 70~80대에 이르렀다. 일부 사찰은 상주할 스님이 없어 빈 건물만 남는 일이 현실로 다가오고 있다.

한 조사 보고서에 따르면, 2013년 타이베이 근처 양명산陽明山 안에 있는 불교 사찰 20곳 중 13곳이 출가자 1인 혹은 2인만 주석하는 것으로 나타났다. 20곳 중 젊은 승려가 있는 곳은 고작 3곳이었다. 대만의 불교계는 한국처럼 큰 종단에 여러 사찰이 소속되는 체제가 아니기 때문에 조사하기도 어렵고 또한 불리한 내용은 가능한 드러내지 않으려고 하기 때문에 상황을 파악하기 쉽지 않다. 그렇지만 이미 10년도 넘은 시점에서, 위의 13곳의 사찰 중 연로한 스님이 입적한 후 공찰이 된 사찰도 없지 않을 것이다.

나이 든 스님들만 있다 보면 공양간에서 음식을 만들 인력을 구하기도 어렵기 때문에 영양불균형이 오기 쉽고, 사고가 나거나 병이 들면 보살필 사람이 없다. 또한 외부와 접촉이 점점 끊어지기 때문에 사회의 변화나 새로운 소식을 제때 받지 못한다. 공간은 넓은데 상주하는 사람들이 줄어드니 공간의 활용도가 나빠져 쓸 데 없이 낭비되는 비용도 많고 사찰 재산을 넘보는 불순한 사람들에게 피해를 입는 사례도 적지 않은 것으로 알려져 있다.

문제 2. 왜 많은 출가자가 소형 사찰을 선택하는가?

이 지점에서 한 가지 중요한 질문이 생긴다. 그렇다면 왜 많은 출가자가 상대적으로 안정적인 대형 사찰이 아니라 소형 사찰을 선택할까?

그 이유는 단순하지 않다. 일부 승려는 “조직이 커질수록 행정과 대외 활동이 늘어나고 수행에 집중할 시간이 줄어든다.”고 느껴 조용한 사찰을 선택했다. 또 어떤 이들은 “도심의 화려한 불사보다 경전 공부와 좌선 수행에 전념하고 싶다.”는 이유로 일부러 소규모 도량을 택했다. 실제 조사에서도 “사찰 규모보다 수행 환경이 더 중요하다.”는 응답이 많은 것으로 드러났다.

또한 지역사회와 긴밀히 연결된 삶을 원하는 승려들도 있다. 작은 사찰은 마을 주민과 가까운 관계를 맺고, 노인 돌봄이나 상담, 공동체 의식주 등을 통해 ‘생활 속 불교’를 실천할 수 있다. 대형 종단이 국가적·국제적 포교를 지향한다면, 소형 사찰은 지역 공동체 속에서 조용히 수행과 자비를 실천하는 역할을 맡는다. 또한 젊은 세대일수록 승가의 단체생활에 적응하지 못하는 사람들이 많다. 이런 사람들은 이른바 ‘독살이’ 즉 승단을 떠나 혼자 사는 출가자도 매우 많다.

이처럼 소형 사찰 출가자들 중에는 단순히 ‘진입 실패자’가 아니라 수행의 본질을 지키기 위해 의식적으로 선택한 사람들이 적지 않다. 이러한 사실을 간과한다면, 대만 승가 구조를 왜곡되게 이해하게 될 것이다.

시도 1. 소형 사찰들의 생존을 위한 세 가지 전략: 합병, 위탁, 연대

이상의 위기 상황 속에서 소형 사찰들은 생존을 위한 구체적 대응에 나서고 있는데, 대체로 아래 3가지 특징을 보인다.

첫째, 합병 전략이다. 여러 사찰이 하나의 운영체로 통합해 재정을 공유하고 법회를 공동 개최하며 인력을 효율적으로 운용한다.

둘째, 위탁경영 전략이다. 운영이 어려운 사찰이 대형 종단이나 복지재단에 관리권을 맡겨 전문 인력이 운영을 맡도록 한다.

셋째, 협력 네트워크 전략이다. 한 지역의 사찰들이 연합해 장례·의료 지원 기금을 만들고 법회를 공동으로 개최한다.

이러한 전략은 단순한 생존책을 넘어 ‘승가가 서로를 돌보는 구조’를 다시 만들어가는 시도다. 대만불교는 이제 개별 사찰의 경쟁이 아니라 공동체의 연대를 통해 새로운 길을 모색하고 있다.

시도 2. 수행과 돌봄의 연결

이제 대만불교는 선택의 기로에 서 있다. 출가자의 노년을 공동체가 어떻게 책임질 것인가, 수행과 돌봄을 어떻게 다시 연결할 것인가, 작은 사찰과 수행처를 어떻게 지탱할 것인가. 이 질문에 답하는 것은 단순한 복지 정책의 문제가 아니다. 그것은 불교가 다시 인간의 전 생애를 품을 수 있는 종교가 될 수 있는지의 문제다. 현재 대만불교계에서 이러한 문제를 해결하고자 하는 노력이 곳곳에서 나타나고 있는데, 이를 대략 3가지로 나눌 수 있다.

첫째, 사대 본산의 경우 일찌감치 승려복지에 관심을 기울였으므로 소속 구성원들의 경우에는 노년 돌봄 체제가 이미 구비되어 있다. 이 가운데 특히 자제공덕회는 일찌감치 의료, 자선, 교육, 문화 분야에서 광범위한 사회 복지 사업을 운영하며, 고령의 승려를 포함한 모든 계층에 긍정적인 영향을 미치고 있다.

둘째, 사대 본산을 제외한 다른 사찰의 입장에서 보자면 도움을 줄 수 있는 구조가 충분히 마련되지 않은 상황이다. 이러한 때에 개인 수행자의 서원이 새로운 돌봄의 길을 개척하는 경우도 종종 나타난다. 일부 비구니 스님들은 자신이 거주하는 사찰 일부를 개방해 병든 승려나 의탁할 곳 없는 이들을 받아들이고, 의료비나 장례까지 책임진다. 이런 스님들은 대개 자신의 이름이 드러나는 것을 꺼리는 경향이 있다. 이러한 움직임은 불교가 말하는 자비와 연민이 제도와 구조를 넘어 구체적인 실천으로 구현될 수 있음을 보여준다. 또한 이는 돌봄이 단순한 복지 문제가 아니라 수행의 본질과 연결된다는 점을 일깨워준다. 이런 스님들은 “출가자가 버려져선 안 된다. 공동체가 하지 못한다면 내가 하겠다. 이것이 나의 서원이다.”라고 말하고 있다. 이러한 개별적 원력은 제도적 복지보다 훨씬 큰 울림을 준다.

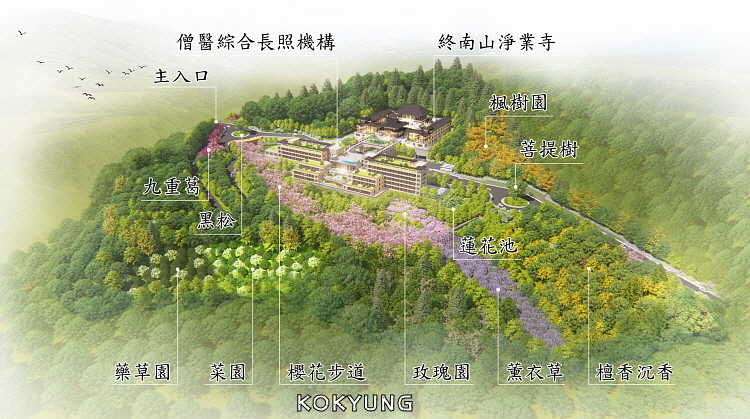

셋째, 지역적 한계를 넘어 대만불교 전체의 관점에서 승려돌봄서비스를 구축하려는 시도가 나타나고 있다. 이러한 노력은 대만의 4대 본산 소속이 아닌 곳에서 나타나는데, 그 이유는 사대 본산은 이미 벌여놓은 사업을 꾸려나가는 일만 해도 벅찰 뿐 아니라 이미 자체 소속의 출가자를 돌볼 수 있는 구조가 확보되어 있으므로 그만큼 절박하지 않기 때문으로 보인다. 이러한 시도는 비교적 최근에 나타나고 있으며, 현재 필자가 조사한 바로는 재단법인불교승가의호기금회財團法人佛教僧伽醫護基金會와 대만조복원락령조호추광협회台灣造福園樂齡照護推廣協會를 들 수 있다. 전자는 노령의 출가자를 돌보는 복합 공간을 건축해서 운영하려는 목적으로 현재 건물을 짓는 한편 인식 개선, 실습 등을 하고 있고, 후자는 주로 돌봄 교육을 진행하고 있다. 앞으로 이러한 시도가 힘을 얻게 되면 대만불교 중 소형 사찰들도 충분히 약진할 기회가 주어지리라 생각된다.

최근 한국불교계 역시 출가자 감소와 승가 고령화, 사찰 공동체 붕괴의 위기를 이미 체감하고 있다. 이런 상황에서 대만의 경험은 시사하는 바가 크다. ‘출가자 감소’를 단순히 종교적 위기라고만 보기보다 사회구조 변화 속에서 어떻게 새로운 운영 모델을 만들지 고민해야 한다. 한국불교는 오랫동안 대만불교를 부러움과 동경의 눈으로만 바라보았다. 그러나 이제는 그들의 성취만이 아니라, 그들의 고통과 시행착오, 돌봄과 연대의 실험까지 함께 배워야 할 때다. 이러한 자세야말로 다가올 한국불교의 미래를 준비하는 길이며, 불교가 다시 인간의 전 생애를 품는 종교로 거듭나는 출발점이 될 것이다.

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

히말라야를 넘나들었던 신라의 순례승들

2001년 케룽현에서 4km 떨어진 거리에 있는 종까마을에서 국보급 가치가 있는 고대석각古代石刻이 발견되어 중국 고고학계를 흥분시켰던 일이 있었다. 바로 〈대당천축사출명〉이란 비문(주1)이다. 이 …

김규현 /

-

세월을 헛되이 보내지 말라[光陰莫虛度]

중국선 이야기 56_ 법안종 ❸ 법안종을 세운 문익은 청원계를 계승한 나한계침羅漢桂琛의 “만약 불법을 논한다면, 일체가 드러나 있는 것[一切現成]이다.”라는 말로부터…

김진무 /

-

신라 말의 정치적 혼란과 선법의 전래

태안사 ❶ 태안사泰安寺는 전라남도 곡성군谷城郡에 있다. 죽곡면에서 태안로를 따라 남쪽으로 내려가 태안사 계곡으로 접어들어가면 동리산桐裏山 깊은 곳에 자리를 잡고 있는…

정종섭 /

-

불생선의 주창자 반케이 요타쿠

일본선 이야기 23 동아시아에서 유교와 불교는 실질적인 경쟁자이자 동반자다. 유교는 불교로 인해 내면세계를 더욱 강화했고, 불교는 유교로 인해 현실 감각이 깊어진다.…

원영상 /

-

‘마음 돈오’를 열어주는 두 문① - 직지인심 대화문

선종의 선문禪門이 천명하는 돈오견성은 ‘이해 돈오’가 아니라 ‘이해를 굴리는 마음 돈오’다. 그리고 마음 돈오는 단지 관점이나 사상의 이론적 천명이 아니라 실제로 체득할 수 있는 마음 국면이며 검증…

박태원 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.