[허암 거사와 배우는 유식]

마음작용 3-별경심소(념)

페이지 정보

허암 / 2020 년 3 월 [통권 제83호] / / 작성일20-06-12 10:43 / 조회10,847회 / 댓글0건본문

지난 호[81, 82호]에서 별경심소의 욕[欲]과 승해(勝解)에 대해 설명했습니다. 이 번호에서도 계속해서 별경심소 중에서 념(念, smṛti)에 대해 기술하고자 합니다. 념(念) 즉 스무르티(smṛti)라고 하면 일반적으로 명상(冥想)을 떠올리는 분이 많을 것으로 생각합니다. 그리고 명상을 ‘조용히 앉아서 생각하는 것’이나 ‘눈을 감고 고요히 생각하는 것’(주1)으로 오해하고 있는 분이 많을 줄 압니다. 그런데 명상은 ‘생각을 하는 것이 아니라 생각을 그치는 것’입니다. 즉 명상은 어두울 명(冥), 생각 상(想)로 이루어진 말로 ‘생각[想]을 어둡게[冥] 하다’, 즉 ‘생각을 그치다’는 의미입니다. 그렇다고 생각을 그치고 멍청하게 있다는 뜻이 아닙니다. 명상은 ‘욕구와 생각을 내려놓고 또렷이 깨어있는 것’입니다. 풀어서 설명하자면 명상이란 ‘부정적인 생각을 어둡게 하여 어느 한 대상에 집중하는 것’이라고 정의할 수 있습니다. 이 명상은 영어 ‘마인드풀리스(mindfulness)’의 번역입니다. 그리고 ‘mindfulness’는 팔리어 ‘사티(sati)(주2)의 번역이며, 범어로는 ‘스무르티(smṛti, 念‧記憶‧想起)’라고 합니다. 크게 보면 념이란 ‘마음의 산란함 즉 부정적인 생각[想]을 가라앉게 하여[어둡게 하여] 어느 한 대상에 집중하는 것[기억, 상기]하는 것이기 때문에 명상(冥想), 사티(sati), 스무르티(smṛti, 念)는 같은 의미라고 할 수 있을 것입니다.

그런데 유식에서는 념(smṛti)을 구체적으로 어떻게 정의하고 있을까요? 유식에서 념이란 ‘자신이 과거에 익힌 것[배운 것]이나 경험한 대상을 분명하게 기억하여 잊지 않으려는 마음작용’이라고 정의할 수 있습니다. 필자가 념을 이렇게 정의한 근거를 제시해보겠습니다. 먼저 세친보살의 저작이자 부파불교[<구사론>]와 유식사상의 가교역할을 하는 것으로 알려진 <대승오온론>에서는 념을 “익숙하고 익힌 것[串(주3)習事]에 대해 마음이 잊지 않고 분명히 기억하게 하는 것[不忘明記]을 본성으로 하는 것이다.”(주4)라고 정의합니다.

그리고 유식불교의 대성자이자 세친보살의 친형으로 알려진 무착보살의 저작인 <대승아비달마집론>에서도 념을 “자주 경험한 사물[대상]에 대해 마음이 잊지 않는 것이다.”(주5)라고 정의하여 <대승오온론>과 거의 동일하다. 또한 <대승아비달마집론>의 주석서로 안혜보살이 저작한 <대승아비달마잡집론>에서도 념을 “친숙한 사물인 <특정한 대상>에 대하여 마음이 잊지 않는 것이다. 그리고 ‘산란하지 않는 것’을 작용으로 삼는다.”(주6)고 주석합니다. 즉 념의 본질적인 성질은 ‘자주 경험한 것을 잊지 않는 것’이고, 부수적인 작용은 ‘산란하지 않는 것’이라고 정의합니다. 여기서 념의 작용을 ‘<마음이> 산란하지 않는 것’이라고 한 것은 마음이 기억을 떠올릴 때, 다른 대상으로 마음이 옮겨가지 않기 때문일 것입니다. 이제 념에 대해 가장 자세하게 주석하고 있는 <유식삼십송석>(안혜)과 <성유식론>(호법)의 내용을 살펴봅시다. 먼저 <유식삼십송석>에서는

“념이란 ‘친숙한 사물[대상]’에 대하여 ‘잊지 않는 것’이고, ‘마음속에서 계속해서 재현하는 것[기억력]’이다. ‘친숙한 사물[대상]’이란 ‘이전에 경험한 것[대상]’이라는 <의미이다.> ‘잊지 않는 것’이란 ‘대상의 인식을 소실하지 않게 하는 인[원인]이기 때문이다.’<는 의미이다.> ‘마음속에서 계속해서 재현한다[기억력, abhilapanatā]’는 것은 ‘이전에 인식한 존재를 반복해서 대상으로써 <지금, 여기서> 현현시켜 그 모습을 재현하는 것이다’이라는 <의미이다.> 기억[abhilapana, 마음속에서 계속해서 재현하는 것 또는 명기(明記)]란 기억하는 것(abhilapanatā, 明記性)이다. 그것[념]은 산란하지 않는 것[定心]을 작용으로 삼는다. ‘산란하지 않는 것을 작용으로 삼는다는 것’은 대상을 <반복해서> 재현하는 일이 있을 때 마음이 다른 대상이나 다른 대상의 모습이 <지금, 여기에> 나타나는 것과 같은 산란은 <일어나지 않기> 때문이다.”(주7)

라고 주석합니다. 여기서 주목해야 할 것은 ‘친숙한 사물[대상]’이란 ‘이전에 반복해서 지각[경험]한 사물’이라는 주석과 ‘기억력’을 ‘이전에 인식한 존재를 반복해서 대상으로써 <지금, 여기서> 현현시켜 그 모습을 재현하는 것’, 그리고 ‘산란하지 않는 것’을 ‘대상을 <반복해서> 재현할 때 마음이 다른 대상이나 다른 대상의 모습이 현재 나타나지 않는 것’이라고 주석하는 내용입니다. 이 의미를 잘 나타낸 말이 ‘염불(念佛)’입니다. 염불이라면 일반적으로 입으로 ‘소리 내어’ 부처님에게 간절히 기도하는 것으로 생각하지만, 사실 염불은 ‘부처님[佛]을 마음속으로 계속해서 떠올리는 것’, 즉 기억하는 것[念]입니다. 그러면 산란한 마음이 가라앉는 것입니다.

계속해 <성유식론>의 주석 내용을 살펴봅시다. <성유식론>에서는 념을 “일찍이 익힌 대상[曾習境](주8)을 심왕[마음]에 분명히 새겨서 잊지 않는 것[明記不忘]을 본성으로 하고, 정(定)의 의지처가 되는 것을 작용으로 삼는다.”(주9)라고 주석합니다. 그리고 명나라 시대에 활동한 감산덕청 스님도 “념이란 명기[분명히 기억하게 하는 것]이다. 이른바 작용할 수 있는 대상[可作境](주10)에 대해 마음이 분명하게 기억하고 취하여 잊지 않게 하는 것이다.”(주11)고 정의합니다. 지욱스님도 “과거에 일찍이 익힌 대상을 마음에서 분명하고 자세하게 기억하고 잊지 않는 것을 본성으로 하고, 그것[염]은 정(定)의 의지처가 되는 것을 작용으로 삼는다.”(주12)고 주석합니다.

<대승백법명문론직해>와 <성유식론>의 주석을 정리하자면, 념의 본성은 ‘일찍이[曾, 과거]에 익힌[習, 경험] 대상[境]을 확실하게[明] 기억[記]하여 잊지 않고[不忘] 유지하려는 마음작용[심소]’이라고 정의할 수 있습니다. 이처럼 념은 오로지 ‘일찍이 익힌 대상[曾習境]’에 한정되어 작용하는 심소입니다. 그래서 별경심소에 속하는 것입니다. 성철 스님도 <백일법문(중)>(p.316)에서 ‘념’을 ‘분명한 기억(明記)’이라는 감산 스님의 주석 구절을 인용하여 정의합니다. 즉 념을 ‘분명하게 기억하는 것’이라고 해설합니다.

그리고 다른 논서에서는 념의 작용에 대해 ‘산란하지 않는 것’이라고 정의한 반면, ?<성유식론>에서는 다음에 등장하는 ‘정(定, samādhi)’의 의지처라고 주석합니다. 이 말은 지난 호에서 설명한 승해(勝解), 신(信), 욕(欲)의 관계와 동일합니다. 승해를 근거로 신이 생기며, 욕은 신을 근거로 생깁니다. 즉 신의 원인은 승해이고, 신의 결과는 욕이라고 할 것입니다. 그리고 욕은 다시 근[정진]의 근거가 됩니다. 즉 수행 정진이 시작되는 것입니다. 이처럼 념, 정, 혜의 관계도 동일합니다. 즉 ‘정’심소는 ‘념’을 근거로 해서 생긴다고 합니다. 그리고 ‘정’심소는 ‘혜(慧, prajñā)’심소의 의지처가 됩니다. 즉 ‘혜’심소는 ‘정’심소를 근거로 해서 생기하는 것입니다. 그래서 념→정→혜의 순서로 생기하는 것입니다.

그런데 또 하나 독자들께서 유의해야 할 것이 있습니다. 념의 심소도 다른 별경심소와 동일하게 선 또는 악[不善] 모두에게 작용한다는 것입니다. 예를 들어 우리가 어떤 것에 계속해서 집착하고 기억하고자 한다면 그것은 집착하는 념, 즉 집념(執念)이 됩니다. 또한 누군가를 미워하거나 원한을 품어 계속해서 잊지 않고 기억하는 것은 원망이나 원념(怨念)이 됩니다. 이처럼 나쁜 념(念)이 되는 것입니다. 반면 붓다의 가르침이나 진리를 계속해서 기억하고자 하거나, 붓다에게 진심으로 염불(念佛)하거나 염원(念願)하는 것은 좋은 념(念)이 됩니다. 그러므로 우리의 마음이 끊임없이 선한 념으로 가도록 노력해야 하는 것입니다. 그래서 부처님[불교]께서는 우리에게 끊임없는 수선단악(修善斷惡, 선을 닦고 악을 끊는다)의 수행을 요구하는 것입니다. namaste

주)

주1) ‘명상’을 정의한 영어사전을 찾아보면 ‘깊이 생각하는 것’(to think seriously or deeply), ‘특정한 대상에 주의를 고정하고 유지하는 것’(to fix and keep the attention on one matter), ‘고요히 생각하는 것, 눈을 감고 생각하는 것’(meditation is the act of remaining in a silent and calm state for a period time, meditation is the act of thinking about something very carefully and deeply for a long time), ‘조용히 깊게 생각하는 것’(the practice thinking deeply in silence, especially for religious reasons or in order to make your mind clam : Oxford 영영사전) 등으로 번역하기 때문에, 이런 오해가 생긴 것으로 생각한다.

주2) ‘sati’는 mindfulness, awareness, noting, attention, bare attention 등의 영어로 번역한다. 그래서 ‘마음챙김, 주의집중, 알아차림, 마음지킴, 마음집중, 순수한 주의’ 등으로 번역한다. 현재 한국에서 가장 널리 쓰이는 번역은 ‘마음챙김’과 ‘알아차림’이다.

존 카밧진 박사는 마음챙김[mindfulness]을 “현재의 순간에 주의를 집중하는 능력, 의도적으로 몸과 마음을 관찰하고 순간순간 체험한 것을 느끼며, 또한 체험한 것을 있는 그대로 받아들이는 과정이다.”고 하였다. 또는 “순간순간 펼쳐지는 경험에 대해 의도적으로, 바로 그 순간에 평가하지 않고 주의를 기울이는 것을 통한 알아차림”이라고도 하였다. 배어(baer) 박사는 “생겨나는 그대로, 연속적으로 내적, 외적 자극들에 대한 평가하지 않는 고찰”이라고 정의하여 비판단(nonjudgement)의 의미로까지 마음챙김의 정의를 확장한다. 또한 거머(germer) 박사는 마음챙김을 “현재의 경험을 수용적으로, 자각하여 알아차리는 것이다”고 정의한다.

주3) 익숙할 관(串)

주4) (<대승오온론> 권1, 대정장 31, 848c14) “謂於串習事令心不忘明記爲性.” 또한 범본에서도 “친숙한 것[자주 경험한 것]에 대하여 잊지 않는 것이고(saṃstute vastuny asampramoṣa), 마음의 말(cetasa-abhilapana)이다.”라고 정의한다. 여기서 ‘마음의 말’은 ‘기억, 상기’의 의미로 이해하면 될 것 같다.

주5) smŗtiḥ katamā/saṃstute vastuni cetaso’sampramoṣaḥ/avikṣepakarmikā/ (Abhidharmasamuccaya, ed by Gokhale, p.16, 3)

주6) saṃstute vastuni cetaso ’sampramoṣah/avikṣepa/

주7) smŗtiḥ saṃstute vastunyasampramoṣaścetaso’bhilapanatā/saṃstutam vastu pūrvābhūtam/ālambanagrahaṇāvipraṇāśakāraṇatvād asaṃpramoṣaḥ/pūrvagŗhītasya vastunaḥ punaḥ punar ālambanākāra-smaraṇam abhilapanamevābhilapanatā/sā punar vikṣpakarmikā/ālambanābhilapane sati cittasya ālambanāntare ākārāntare vā vikṣepābhāvād avikṣepakarmikā/(Triṃśikā, ed by Lévi, p.25, 30-p.26, 4)

주8) 일찍 증(曾), 익힐 습(習), 대상 경(境).

주9) (<성유식론> 권5, 대정장 31, 26b18), “於曾習境令心明記不忘為性. 定依為業.”

주10) <성유식론>에서는 “일찍이 익힌 대상[曾習境]”이라고 주석한다. 반면 감산스님은 ‘가작경(可作境)’이라고 주석하고 있는데, 사실 필자도 해석은 했지만, 정확한 의미를 파악하지 못했다.

주11) (<백법논의>, 속장경 48, 309b28), “念者. 明記. 謂於可作境. 令心分明記取不忘也.”

주12) (<대승백법명문론직해>, 속장경 55, 342c18), “於過去曾習之境. 令心明審記不忘. 而為體性. 定之所依. 而為業用.”

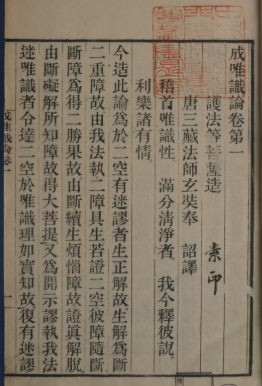

호법의 <성유식론>

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

카일라스산 VS 카일라사 나트

『고경』을 읽고 계시는 독자께서는 이미 알고 계시겠지만, 현재 필자는 히말라야의 분수령에 서 있다. 성산聖山 카일라스산을 향해 이미 순례길을 떠났기 때문이다. 그렇기에 나의 앞다리는 티베트의 땅을 …

김규현 /

-

기후미식의 원형 사찰음식

사찰음식은 불교의 자비와 절제, 공존의 정신을 바탕으로 합니다. 자연의 모든 생명을 귀하게 여기며, 생명을 해치지 않고도 풍요를 느낄 수 있다는 믿음에서 비롯된 음식 문화입니다. 인공조미료나 육류를…

박성희 /

-

동안상찰 선사 『십현담』 강설⑧ 회기迴機

성철스님의 미공개 법문 12 회기라! 기틀을 돌린다고 해도 괜찮고, 돌려준다고 해도 괜찮고, 경계에서 한 바퀴 빙 도는 셈이야. 열반성리상유위涅槃城裏尙猶危&…

성철스님 /

-

소신공양과 죽음이 삶을 이기는 방법

만해 선생이 내 백씨를 보고,“범부, 중국 고승전高僧傳에서는 소신공양燒身供養이니 분신공양焚身供養이니 하는 기록이 가끔 나오는데, 우리나라에서는 별로 눈에 띄지 않아…” 했다.내 백씨는 천천히 입을 …

김춘식 /

-

법안문익의 오도송과 게송

중국선 이야기 57_ 법안종 ❹ 중국선에서는 선사들의 게송偈頌을 상당히 중시하고 있다. 본래 불교는 십이분교十二分敎(주1)로 나누고 있으며, 그 가운데 운문韻文에 해…

김진무 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.