[보림별어]

목침 떨어지는 소리에 깨달음을 얻다

페이지 정보

원철스님 / 2014 년 4 월 [통권 제12호] / / 작성일20-08-26 09:06 / 조회8,311회 / 댓글0건본문

행자가 목침을 만나다

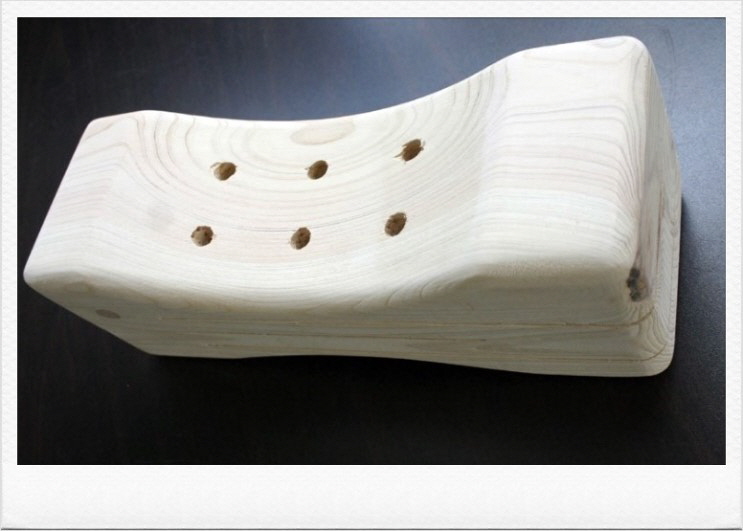

해인사 행자실에서 처음 목침(木枕, 나무베개)을 만났다. 그것은 예비로 마련해 둔 베개였다. 행자의 숫자는 늘 들쭉날쭉했다. 베개 숫자는 그 동안의 통계를 감안하여 경험적으로 평균치만큼 준비된 것이리라.

출가한 첫날 밤 나에게 주어진 베개는 목침이었다. 물론 고참 행자들은 일반베개를 사용했다. 목 디스크도 없는 이에게 주어진 딱딱한 나무베개는 비로소 출가했음을 실감케 해준 첫 번째 물건이었다. 불편함으로 인하여 잠이 제대로 올 리가 없다. 뒤척이다가 그 순간 섬광같이 떠오르는 요령술. 요 밑에 목침을 넣었다. 나무와 머리뼈가 바로 만나는 딱딱함이 없어졌다. 그 위에 목을 대니 의외로 편안했다. 며칠 지나니 금방 익숙해졌다. 더욱 익숙해질 무렵 서열이 올라가면서 일반베개로 바뀌었다. 입산한 지 오래된 행자 중에는 계속 목침을 고집하는 이도 있다. 비록 행자이지만 두타행(頭陀行, 고행)을 스스로 청하는 자세가 뭔가 있어 보였고 또 수행자로 싹수까지 보여주었다.

목침은 검소와 청빈의 상징이다

하지만 목침을 사용하는 것에는 사실 더 깊은 뜻이 있다. 늘 깨어 있으라는 말이다. 설사 자는 시간이라고 할지라도 완전히 잠에 빠져 혼수상태가 되지 말라는 것이다. 그래서 일부러 잠자리의 불편함을 자청한 것이다.

몽산(蒙山: 1231~1308) 선사는 “처음에는 목침을 베고 잤고 그 다음에는 팔을 베고 잤고 나중에는 아예 눕지를 않았다.”고 했다. 검소와 청빈을 모토로 하는 선종의 대중생활을 목침이 대변해 주었다. 그래서 조주(趙州: 778~897) 선사는 “목침에 덮어놓을 수건 한 장 없는〔木枕全無被〕” 빈한한 생활을 일부러 하신 것이다. 뿐만 아니라 잠시 몸을 뉘어 쉬거나 심심풀이로 호두나 잣 몇 개 정도는 목침을 사용하여 까는 등 여러 가지 용도로 사용하는, 가까이 있는 물건 중의 하나였다.

목침의 두 얼굴

그런 목침은 때로는 동네북이었다. 이리 채이고 저리 내동댕이쳐지는 것이 다반사였다. 근대 한반도의 선지식인 향곡(香谷: 1912~1978) 스님은 “목침에 대해서 한 마디 일러라.”고 하는 스승의 말을 듣자마자 즉시 발로 목침을 차버렸고, 제산 스님은 “목침이라고 해도 맞지 않고 목침이 아니라고 해도 맞지 않다. 이 도리를 알겠는가?”라는 용성(龍城: 1864~1940) 스님의 질문에 그 자리에서 바로 목침을 던져버렸다고 한다.

당나라 때 남악문하의 백마담조(白馬曇照) 선사는 열반할 때 목침의 새로운 용도를 친히 시범보였다. 선사는 평소에 늘 ‘즐겁다’는 말을 입에 달고 한평생을 살았다. 그런데 임종을 앞두고 ‘괴롭다’고 하는 것이 아닌가? 너무나 상반된 모습을 접한 원주가 의아하게 여기며 그 이유를 물었다. 이에 선사는 벌떡 일어나 앉아 목침을 들고서 금방이라도 집어던질 듯한 모습으로 되물었다.

“너는 그때가 옳다는 것인가? 지금이 옳다는 것인가?”

마지막으로 제자에게 내린 시비중도(是非中道)의 법문이었다.

모르긴 해도 답변을 제대로 못한 원주의 눈두덩이는 목침을 맞아 시퍼렇게 변했을 것이다. 스승이 마지막으로 주고 간 큰 선물인 셈이다.

목침으로 공부의 수단을 삼다

목침 역시 다른 물건들과 마찬가지로 법담을 위한 매개체로 빠지는 법이 없었다. 운암담성(雲巖曇晟: 782~841) 선사와 천황도오(天皇道悟: 748~807) 선사도 그랬다.

천목산 개산노전의 고봉 선사

어느 날 운암이 “관음보살이 그렇게 많은 손과 눈을 가지고 무엇에 쓰느냐?”고 묻자 도오는“한 밤중에 자다가 목침을 놓쳤을 때 더듬어 찾는 것과 같다.”고 대답했던 것이다. (『 벽암록』89칙)

목침으로 인하여 가장 성공한 이는 고봉원묘(高峰原妙: 1238~1295) 선사일 것이다. 어느 날 함께 자던 도반이 잠결에 목침을 밀어 바닥에 떨어지는 소리에 홀연히 화두를 타파한 것이다. 그 순간 마치 고기가 그물에 걸렸다가 풀려나온 것 같다고 표현했다. 목침 떨어지는 소리에 깨달음을 얻었으니 이보다 더 수지맞는 일이 어디에 있겠는가? 그야말로 “나무 목침불!”소리가 저절로 나올 판이었다.

아난존자도 베개 때문에 깨치다

『보림전』권1을 차분하게 읽다가 후반부에서 ‘베개(枕)’를 발견했다. 기록에는 외자인 ‘침(枕)’으로 되어 있다. 당시에도 목침을 사용했는지는 불분명하지만 그 글자 자체로 두 눈이 번쩍 뜨인다. 모르긴 해도 선종문헌의 ‘최초 베개’기록일 수도 있겠다.

고타마(석가모니) 선사의 열반 때까지도 깨달음을 얻지 못한 아난존자는 결국 1차 결집에 참석하지 못하는 수모를 당하게 된다. 대분심이 일어났다. 밤새도록 경행(經行, 걸으면서 정진하는 것)으로 용맹정진을 한다. 날이 밝아오기 시작할 무렵 신체의 피로가 극도에 이르게 되었다.

“막 자리에 누우려고 하던 차에 베개에 머리가 닿기 직전 아라한과를 증득하였다.(亞臥之次頭未至枕得證阿羅…漢果)”

그리하여 1차 결집 장소인 칠엽굴의 닫힌 문의 열쇠구멍을 통과하는 신통력으로 말석이나마 겨우 차지했던 것이다. 그 이후 활약은 참으로 눈부셨다. 역시 “나무 베개불!”이다.

베개를 바꾸다

진묵(震默: 1562~1633) 대사는 “하늘을 이불로, 땅을 방바닥으로, 산을 베개로 삼는다〔天衾地席山爲枕〕”고 기염을 토했다. 산을 베개로 삼는다면 그것은 나무베개가 아니라 돌베개에 가까울 것이다. 사용하는 베개의 재료로써 수행의 척도를 삼는다면 일반베개, 나무베개, 돌베개 순이 되는 것인가?

숙면에 문제가 있다고 하니 누군가 베개를 바꾸어 보라고 했다. 귓전으로 흘려들었는데 우연한 기회에 편백나무 조각으로 속을 채운 신제품 베개를 만나게 되었다. 푹신하면서 나무 향이 가득했다. 그렇다면 이 베개는 일반베개인가 나무베개인가? 하지만 떨어져도 소리가 날 일이 없으니 그것이 더 문제로다.

저작권자(©) 월간 고경. 무단전재-재배포금지

|

많이 본 뉴스

-

무엇이 너의 본래면목이냐

오래전 이런저런 일로 서울을 오르내릴 때, 조계사 길 건너 인사동으로 가는 길목에 있는 한 이층집 벽면에 벽을 가득히 타고 올라간 꽃줄기에 주황색 꽃잎들이 다닥다닥 붙어서 장관을 이루고 있었는데, …

원택스님 /

-

법안문익의 생애와 일체현성一切見成의 개오

중국선 이야기 54_ 법안종 ❶ 중국은 당조唐朝가 망한 이후 북방에서는 오대五代가 명멸하고, 남방에서는 십국十國이 병립하는 오대십국의 분열기에 들어서게 되었고, 이 시기에 남방에…

김진무 /

-

검선일여劍禪一如의 주창자 다쿠앙 소호

일본선 이야기 21 일본 역사의 특이점은 1192년 가마쿠라 막부로부터 1868년 메이지 혁명에 이르기까지 무사의 통치가 장기간 이어졌다는 점이다. 왕이 존재함에도 …

원영상 /

-

붓다, 빛으로 말하다

밤하늘 남쪽 깊은 은하수 속, 용골자리 성운은 거대한 빛의 요람처럼 숨 쉬고 있다. 제임스 웹 우주망원경의 적외선 눈은 그 안에서 막 태어난 별들의 울음과 죽음을 준비하는 거대한 별의 고요한 숨을 …

보일스님 /

-

‘마음 돈오’와 혜능의 돈오견성 법문

보리달마菩提達磨는 인도에서 건너와 중국에 선법禪法을 전한 초조로 알려져 있다. 이후 중국 선종은 『능가경』에 의거하는 달마-혜가慧可 계열의 선 수행 집단인 능가종楞伽宗, 선종의 네 번째 조사[四祖]…

박태원 /

※ 로그인 하시면 추천과 댓글에 참여하실 수 있습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.